Ловушка «ещё чуть-чуть»: почему мы не можем остановиться вовремя

Ловушка «ещё чуть-чуть»: почему мы не можем остановиться вовремя

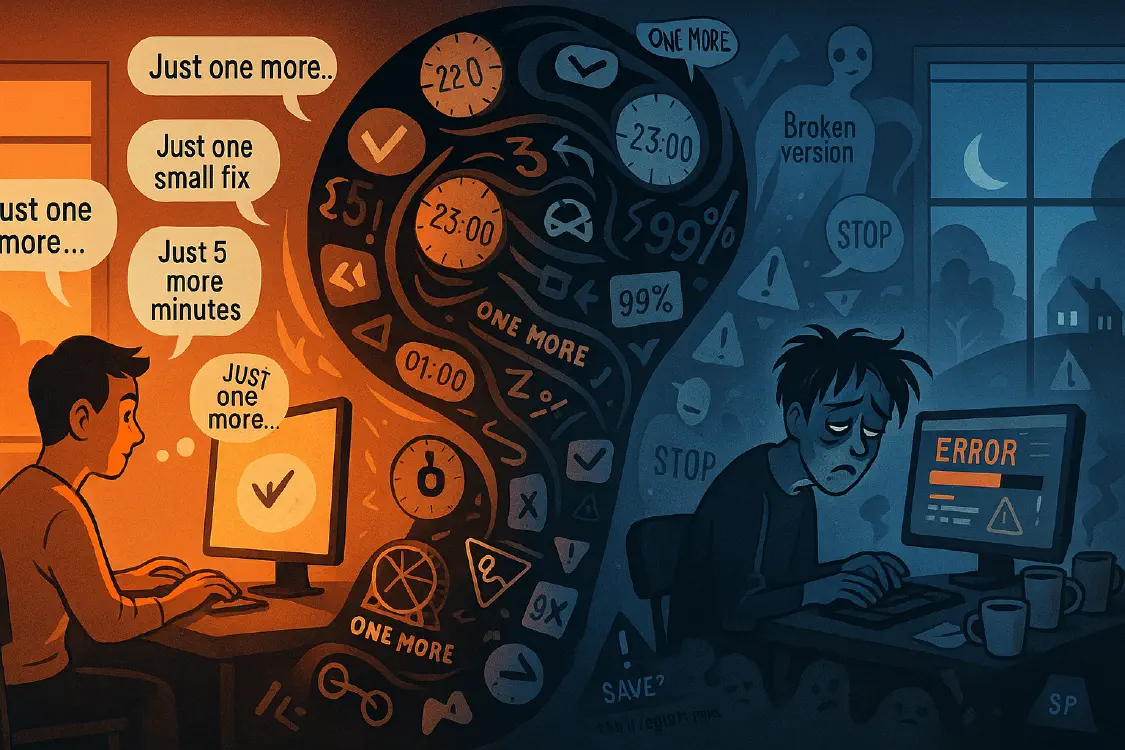

Три часа ночи. Ты сидишь перед экраном и правишь код. Или дизайн. Или текст. Внутренний голос говорит: «Хватит. Пора спать. Завтра доделаешь».

Но ты отвечаешь: «Ещё чуть-чуть. Вот сейчас допишу эту функцию — и всё».

Проходит час. Ты всё ещё здесь. Функция превратилась в рефакторинг половины проекта. То, что работало, теперь сломано. Ты устал. Злишься на себя. Но продолжаешь.

«Ещё чуть-чуть. Вот сейчас исправлю этот баг — и точно остановлюсь».

Рассвет встречаешь с красными глазами, нерабочим проектом и ощущением, что всё пошло не так.

Знакомо?

Это не про силу воли. Это не про лень или безответственность.

Это ловушка «ещё чуть-чуть». Психологический капкан, в который попадают все — от программистов до писателей, от геймеров до обычных людей, листающих соцсети.

Давайте разберёмся, почему мы не можем остановиться вовремя. И что с этим делать.

Анатомия ловушки: как «ещё чуть-чуть» затягивает

Сценарий 1: Ещё одна серия

Вечер. Устал. Решил посмотреть серию любимого сериала для расслабления.

Серия заканчивается. На экране: «Следующая серия начнётся через 5 секунд».

Ты думаешь: «Ладно, ещё одну. Потом точно спать».

Вторая серия заканчивается клиффхэнгером. «Как же так можно оборвать?! Одну посмотрю, чтобы узнать, что дальше».

Третья серия…

Четыре серии спустя ты смотришь на часы. Два часа ночи. Завтра рано вставать.

«Блин. Ну ладно, ещё одну. Уже всё равно поздно».

Результат: Вместо одной серии — пять. Вместо отдыха — разбитость с утра.

Сценарий 2: Ещё пять минут в соцсетях

«Быстро проверю Telegram. Пять минут — и за работу».

Открываешь. Читаешь канал. Интересная статья. Переходишь по ссылке. Оттуда — на YouTube. Рекомендации затягивают. Возвращаешься в Telegram. Другой канал. Ещё один.

Опомнился — прошёл час.

«Ладно, ещё пять минут. Досмотрю вот это видео».

Ещё полчаса.

Результат: «Пять минут» превратились в полтора часа. Работа не начата. День слит.

Сценарий 3: Ещё один уровень в игре

«Сейчас пройду этот уровень — и хватит. Завтра экзамен/дедлайн/важная встреча».

Проходишь. «О, следующий уровень выглядит интересно. Ещё один».

Проходишь. «Почти прокачал персонажа до следующего tier’а. Ещё чуть-чуть».

Часы идут. Ты знаешь, что пора остановиться. Но не можешь.

Результат: Подготовка сорвана. Дедлайн под угрозой. Но персонаж прокачан до максимума.

Сценарий 4: Ещё одна правка в коде (самый опасный)

Код работает. Не идеально, но работает. Все тесты зелёные. Можно коммитить и идти спать.

Но ты видишь один момент: «А вот здесь можно оптимизировать. Буквально одна строчка».

Меняешь. Тесты падают.

«М-да. Ладно, быстро исправлю».

Исправляешь. Половина тестов снова красная.

«Стоп. Что-то я сломал. Откачу назад… Хм, а где я сохранялся в последний раз?»

Не сохранялся.

Паника. Пытаешься восстановить. Меняешь ещё что-то. Становится только хуже.

Час спустя: код не работает вообще. Ты устал, зол, и не помнишь, что именно сломал.

Результат: Из работающего кода сделал нерабочий. Потратил три часа. Утро встретит с багами и ненавистью к себе.

Почему это работает: психология «ещё чуть-чуть»

Эта ловушка не случайна. Она эксплуатирует фундаментальные особенности работы мозга.

1. Эффект «почти достиг»

Твой мозг любит завершённость.

Когда ты близок к цели, мозг выделяет дофамин в ожидании награды. «Вот-вот достигну! Ещё чуть-чуть!»

Это работает даже если цель условная и бесконечная:

- «ещё один уровень» (а их сотни, но мозг видит только следующий);

- «досмотрю эту серию» (а дальше — ещё двадцать);

- «доделаю эту функцию» (а потом захочется исправить что-то ещё).

Мозг обещает: «Сейчас закончишь — и получишь удовлетворение. Ещё чуть-чуть!»

Ты веришь. Продолжаешь.

Достигаешь. Но удовлетворение — краткое. Мозг тут же находит новую близкую цель: «А вот это тоже почти готово…»

И ты снова: «Ещё чуть-чуть».

Бесконечный цикл.

2. Эффект невозвратных затрат (Sunk Cost Fallacy)

«Я уже потратил два часа. Нельзя бросить сейчас. Надо довести до конца».

Рациональная логика говорит: потраченное время не вернёшь. Если продолжение не приносит пользы — остановись и не трать ещё больше.

Но мозг думает иначе:

«Если я сейчас остановлюсь, все эти два часа — впустую. А если продолжу, может, получится. Тогда время не будет потрачено зря».

Это иррационально. Время уже потрачено. Продолжение не делает его «менее потраченным».

Но мозг не хочет признавать поражение. Поэтому продолжает вкладывать.

В итоге: вместо двух потерянных часов — пять. Вместо одного сломанного участка кода — весь проект.

Попытка «не потерять вложенное» приводит к ещё большим потерям.

3. Иллюзия контроля

«Вот сейчас сделаю это — и точно остановлюсь».

Ты думаешь, что контролируешь ситуацию. Что можешь остановиться в любой момент.

На деле: каждая итерация «ещё чуть-чуть» ослабляет контроль.

Ты устаёшь. Самоконтроль истощается (это ограниченный ресурс). Решения становятся хуже.

И парадокс: чем больше ты пытаешься взять под контроль («вот сейчас доделаю и всё исправлю»), тем больше теряешь контроль (делаешь хуже, устаёшь сильнее, уходишь дальше от результата).

4. Страх неоконченности

Остановиться на полпути — неприятно.

Мозг не любит открытые циклы. Незаконченная задача «висит» в голове, создаёт напряжение.

Поэтому ты думаешь: «Лучше доделаю сейчас, иначе не усну».

Но проблема: если задача большая или сложная, «доделать сейчас» означает работать до утра.

А если остановишься — да, будет некомфортно. Но переживёшь. И завтра доделаешь с ясной головой.

Но мозг боится дискомфорта сейчас больше, чем последствий завтра.

5. Гиперфокус и потеря времени

Когда ты увлечён (игрой, сериалом, кодом) — теряешь ощущение времени.

Кажется, что прошло 20 минут. На деле — два часа.

Это состояние потока (flow), которое прекрасно для продуктивности. Но опасно для остановки.

Ты не замечаешь, как много времени прошло. Не замечаешь усталость. Не замечаешь, что пора спать/есть/идти на встречу.

Опомниться успеваешь только когда уже сильно поздно.

Специфические ловушки: когда профессия усиливает проблему

Некоторые сферы особенно подвержены ловушке «ещё чуть-чуть». Потому что сама природа работы поощряет бесконечные итерации.

Программисты: рефакторинг до катастрофы

Ситуация:

Код работает. Но тебе кажется, что можно написать элегантнее. Красивее. Эффективнее.

«Вот здесь можно применить паттерн X». «А вот эту функцию можно разбить». «А эту переменную переименовать для читабельности».

Начинаешь рефакторить.

Одно изменение тянет другое. Меняешь структуру — ломаются зависимости. Исправляешь зависимости — падают тесты. Чинишь тесты — понимаешь, что логика изменилась.

Спустя несколько часов: код не работает. Ты не помнишь, что и зачем менял. Откатить — не на что, не сохранялся.

Почему так происходит:

- перфекционизм: работающий код кажется «недостаточно хорошим»;

- интеллектуальный вызов: рефакторинг интереснее, чем «просто оставить как есть»;

- иллюзия улучшения: «ещё одно изменение — и будет идеально»;

- потеря фокуса: забывается начальная цель (работающий код), фокус смещается на процесс улучшения.

Результат: работающий код → нерабочий код + потерянное время + фрустрация.

Писатели и дизайнеры: правки до потери смысла

Ситуация:

Текст готов. Или дизайн. Но можно улучшить.

«Вот это слово звучит не так». «Этот абзац можно переписать». «Этот элемент сдвину чуть левее».

Правишь. Потом ещё. Потом ещё.

Несколько итераций спустя: текст потерял первоначальную энергию. Дизайн перегружен деталями. То, что было живым — стало вымученным.

Почему так происходит:

- слепота к тексту/дизайну: чем больше правишь, тем хуже видишь целое;

- потеря свежести: первая версия часто самая энергичная, правки убивают спонтанность;

- уход в детали: фокус смещается с общего посыла на мелочи (запятые, пиксели);

- страх несовершенства: «если ещё раз не пройдусь — пропущу ошибку».

Результат: сильный первый драфт → слабая финальная версия + время потрачено + разочарование.

Геймеры: «ещё один уровень» до утра

Ситуация:

«Сохранюсь после этого уровня и спать».

Проходишь. «О, следующий интересный. Ещё один».

Игры специально так спроектированы:

- клиффхэнгеры: каждый уровень заканчивается интригой;

- прогресс-бары: «ещё чуть-чуть до прокачки»;

- награды: «если пройду сейчас, получу —»;

- социальное давление (в мультиплеере): «не могу выйти, подведу команду».

Мозг получает постоянные микро-дозы дофамина. Каждый уровень, каждое достижение — новая доза.

Остановиться — значит оборвать поток удовольствия.

Результат: «один уровень» → пять часов игры → разбитое утро.

Как распознать момент «пора остановиться» (раньше катастрофы)

Проблема: когда ты внутри ловушки, ты не замечаешь, что попал.

Как распознать заранее, что пора остановиться?

Сигналы тревоги: когда пора остановиться НЕМЕДЛЕННО

Физические сигналы:

- глаза устали — жжение, сухость, расфокусировка;

- спина/шея болит — сидишь в напряжённой позе;

- голова тяжёлая — начинается «туман» в мышлении;

- хочется в туалет — но «потерпишь ещё чуть-чуть»;

- голод/жажда — забыл поесть/попить;

- зеваешь — организм кричит «спать!».

Если игнорируешь эти сигналы — продуктивность падает. Решения становятся хуже. Ошибок больше.

Психологические сигналы:

- раздражение — мелочи бесят сильнее обычного;

- туннельное зрение — видишь только текущую задачу, не видишь общую картину;

- цикличность мыслей — возвращаешься к одному и тому же, не можешь решить;

- импульсивность — делаешь изменения не подумав («а, давайте-ка переделаем вот это»);

- потеря критичности — не видишь очевидных проблем в том, что делаешь.

Если замечаешь эти признаки — продолжение бессмысленно. Ты уже за пределом эффективности. Дальше только хуже.

Признаки, что ты в ловушке «ещё чуть-чуть»

1. Ты говоришь «ещё чуть-чуть» в третий раз

Первый раз: «Ещё одну серию».

Второй раз: «Ладно, ещё одну».

Третий раз: «Последнюю. Точно последнюю».

Если счёт дошёл до трёх — ты в ловушке.

Вероятность остановиться после «ещё одной» стремится к нулю. Остановись сейчас, пока не поздно.

2. Ты обещаешь остановиться «после X», но X постоянно сдвигается

«После этого уровня». → Уровень пройден → «После следующего».

«После этой правки». → Правка сделана → «Ещё одну исправлю».

«Досмотрю серию». → Серия закончилась → «Ну ещё одну».

Если цель «остановки» сдвигается больше двух раз — ты в ловушке.

3. То, что работало, после твоих правок сломалось

Был рабочий код/текст/дизайн. Ты решил «улучшить». Теперь не работает/читается хуже/выглядит перегруженным.

Это классический признак: ты за пределом продуктивности.

Откати изменения. Сохрани то, что работало. Остановись.

Завтра с ясной головой решишь, действительно ли нужны улучшения.

4. Ты не помнишь, что делал последние полчаса

Работал в тумане. Менял что-то. Делал правки. Но не помнишь что и зачем.

Это значит: ты работаешь на автопилоте, без осознанности.

Качество такой работы — нулевое. Остановись. Сохрани, что есть. Уйди.

5. Ты смотришь на часы и думаешь «как это уже столько времени?!»

Потеря ощущения времени — признак гиперфокуса. Это хорошо для глубокой работы.

Но если неожиданность — «чёрт, уже три часа ночи?!» — значит, ты потерял контроль.

Немедленно остановись. Дальше будет только хуже (усталость накопится, последствия на завтра).

Почему сложно остановиться: эффект инерции

Когда ты уже в процессе — остановиться труднее, чем не начинать.

Психологическая инерция:

Мозг привык продолжать. Остановка требует усилия и решения. Продолжение — автоматическое.

Это как физическая инерция: движущийся объект стремится продолжать движение. Остановка требует силы.

Чем дольше ты в процессе, тем сильнее инерция. Тем труднее остановиться.

Поэтому важно ловить момент рано.

Через 20 минут остановиться легче, чем через два часа.

После первого «ещё чуть-чуть» легче, чем после десятого.

Техники осознанной остановки: как вырваться из ловушки

1. Правило «сохранись и отойди»

Самая важная техника для разработчиков, писателей, дизайнеров.

Принцип:

Перед любым «ещё чуть-чуть» — сохрани текущее состояние. Коммит, версия файла, бэкап.

Если после правки стало хуже — откатишься.

Почему это работает:

- снижает страх: можно экспериментировать, зная, что есть куда вернуться;

- даёт точку остановки: сохранение = естественный момент сказать «достаточно»;

- защищает от катастрофы: если сломал — откатил и не потерял всё.

Практика:

Каждые 30-60 минут (или после каждой значимой правки):

- программисты: коммит с сообщением «работает, перед правками X»;

- писатели: «Сохранить как…» с версией (текст_v3_работает.doc);

- дизайнеры: дублировать слой/артборд перед изменениями;

- любая работа: Ctrl+S и пометка «контрольная точка».

Потом, если захотелось «ещё чуть-чуть» — сначала сохранись. Потом решай, продолжать ли.

Часто одно осознание «я сейчас ломаю то, что работает» останавливает.

2. Правило трёх попыток

Принцип:

Разрешаешь себе сказать «ещё чуть-чуть» максимум три раза. После третьего — всё, стоп, независимо от результата.

Почему три:

- один раз — мало (иногда реально нужно доделать);

- три раза — баланс между гибкостью и контролем;

- больше трёх — ты уже в ловушке, счёт теряет смысл.

Практика:

Физический счётчик. Три спички/монеты/стикера. Каждое «ещё чуть-чуть» — убираешь одну.

Когда кончились — останавливаешься. Без обсуждений.

Звучит глупо? Работает. Физический ограничитель помогает, когда самоконтроль истощён.

3. Таймер на выход

Принцип:

Перед началом «опасной» активности (игра, сериал, правка работающего кода) ставишь таймер.

Не на «время работы». А на время остановки.

Как работает:

«Посмотрю один эпизод» → ставишь таймер на 45 минут → таймер звенит → останавливаешься.

Не «после эпизода». А когда таймер. Даже если эпизод не досмотрен.

Почему это сложно, но эффективно:

Сложно, потому что хочется «досмотреть/дочитать/закончить».

Эффективно, потому что внешний сигнал сильнее внутренних оправданий.

Лайфхак: таймер на телефоне в другой комнате. Чтобы встать и выключить → физическое действие → легче остановиться.

4. Техника «выход на пике»

Принцип:

Останавливайся не когда устал/застрял, а когда всё хорошо и знаешь, что дальше делать.

Почему это работает:

Если остановился на сложном месте → завтра возвращаешься с тревогой («блин, там этот ужасный баг»).

Если остановился на пике («отлично работает, следующий шаг понятен») → завтра возвращаешься с энергией.

Применение:

Разработчики: заканчивай рабочий день на проходящих тестах, а не на сломанной сборке.

Писатели: заканчивай абзац/главу, когда знаешь, что дальше, а не когда застрял.

Дизайнеры: заканчивай на завершённом элементе, а не на полусделанном.

Парадокс: останавливаться, когда дела идут хорошо — сложно («вот сейчас такой momentum!»). Но именно это помогает не выгореть и вернуться с мотивацией.

5. Правило «покажи кому-то прямо сейчас»

Принцип:

Если думаешь «ещё чуть-чуть» — представь, что прямо сейчас должен показать результат кому-то (клиенту, коллеге, другу).

Показал бы текущую версию? Или неловко, потому что «недоделано»?

Если показал бы — останавливайся. Это достаточно хорошо.

Если не показал бы — задай вопрос: «Что минимальное нужно доделать, чтобы было не стыдно?»

Делаешь только это минимальное. Не больше. Потом останавливаешься.

Почему работает:

Вводит внешнюю перспективу. Ты перестаёшь оценивать «идеально ли?» и начинаешь оценивать «достаточно ли?».

И чаще всего оказывается: да, достаточно. «Ещё чуть-чуть» — это перфекционизм, а не необходимость.

6. Физический разрыв контекста

Принцип:

Когда понимаешь «пора остановиться», но не можешь — физически разорви контекст.

Действия:

- закрой ноутбук;

- выключи монитор;

- встань и выйди из комнаты;

- умойся холодной водой;

- выйди на балкон/улицу на 5 минут.

Почему работает:

Физическое действие разрывает гиперфокус. Мозг переключается. Инерция «ещё чуть-чуть» обрывается.

Когда вернёшься — уже легче сказать «хватит».

Или поймёшь, что не хочешь возвращаться. И это — правильное решение.

7. Ритуал закрытия дня

Принцип:

Создай ритуал завершения, который сигнализирует мозгу: «рабочий день/сессия закончена».

Примеры:

- закрыть все вкладки и приложения;

- записать в блокнот «сделано сегодня» и «завтра начать с…»;

- выключить рабочий компьютер (не спящий режим, а выключить);

- убрать рабочий стол;

- налить чай и сесть в другое кресло;

- надеть наушники и включить музыку «конца дня».

Почему работает:

Ритуал создаёт границу. До ритуала — работа. После — нет.

Это помогает мозгу переключиться и не тянуться обратно в «ещё чуть-чуть».

Почему остановиться вовремя — это навык (и его можно развить)

Способность сказать «хватит» — это не сила воли. Это навык распознавания сигналов.

Как любой навык, его можно тренировать.

Тренировка:

Неделя 1: Просто замечай моменты, когда говоришь «ещё чуть-чуть». Не пытайся остановиться. Просто осознавай.

«О, я сейчас в третий раз говорю „ещё одна серия"».

«О, я уже час правлю работающий код».

Без суждения. Просто наблюдение.

Неделя 2: Начни практиковать одну технику. Например, правило трёх попыток.

Не все сразу. Одну. Пробуй каждый день.

Неделя 3: Добавь вторую технику. Например, «сохранись и отойди».

Через месяц: У тебя появится внутренний датчик. Ты начнёшь чувствовать момент «пора остановиться» раньше, чем раньше.

Не всегда будешь останавливаться. Но будешь осознавать. А осознанность — первый шаг к контролю.

Когда «ещё чуть-чуть» оправдано (редкие случаи)

Иногда продолжить — правильное решение.

Критерии:

1. Ты на пике продуктивности, энергия есть, результат идёт

Если ты в настоящем потоке (flow) — мысли ясные, работа идёт легко, результаты качественные — продолжай.

Но проверь честно:

- энергия реально есть или ты на адреналине/кофеине?

- результат качественный или тебе так кажется из-за усталости?

- ты в потоке или в компульсии («должен доделать, иначе не успокоюсь»)?

Настоящий поток — редкость. Чаще мы принимаем за него навязчивость.

2. Действительно критичный дедлайн

Не «было бы неплохо закончить». А реально критичный: релиз завтра, презентация клиенту через час, горящая продакшн-проблема.

Тогда — да, продолжай. Но:

- помни о законе убывающей отдачи: после определённого порога усталости продуктивность падает до нуля;

- если можешь отложить на утро — лучше отложи (свежая голова за час сделает то, на что уставшая потратит четыре);

- после такого марафона — обязательный отдых, а не «ну раз не спал, давай ещё поработаю».

3. Ты осознанно решил «досмотрю/дочитаю/доделаю», понимая последствия

Если ты трезво оцениваешь: «Да, я проведу ещё два часа за этим. Завтра буду уставшим. Но я согласен на эти последствия, потому что мне это важно сейчас» — окей.

Ключевые слова: осознанно и трезво.

Не «ой, как это уже три часа ночи?!», а «я решил посмотреть три серии, знаю, что не высплюсь, готов к этому».

Проблема не в выборе. Проблема в неосознанности выбора.

4. Ты экспериментируешь и это интересно

Если играешь с новой технологией/идеей, и это реально исследование, а не «я должен это доделать» — можно продолжить.

Но поставь таймер. И сохраняйся.

Потому что грань между «интересное исследование» и «я ушёл в кроличью нору и не могу выбраться» — тонкая.

Что делать, если уже сорвался

Три часа ночи. Ты понял, что попал в ловушку. Злишься на себя.

Что НЕ делать:

- продолжать («ну раз уже сорвался, давай хоть доделаю»);

- самобичевание («я идиот, опять не мог остановиться»);

- компенсация («ладно, завтра наверстаю, вообще не буду включать компьютер»).

Что делать:

1. Останови прямо сейчас. Независимо от состояния.

Код не работает? Сохрани как есть. Не пытайся исправить «за пять минут».

Серия на середине? Останови. Досмотришь завтра.

Игра не на сохранении? Выключи. Пройдёшь заново.

Прямо сейчас. Стоп.

2. Физически разорви контекст

Закрой ноутбук. Выключи монитор. Выйди из комнаты.

Не «после того как…». Сейчас.

3. Минимальная подготовка ко сну

Умыться. Зубы. Постель.

Не «ещё посижу в телефоне». В постель. Телефон — в другую комнату или в режим полёта.

4. Завтра — не компенсируй

Не пытайся «наказать» себя сверхдисциплиной.

Просто верни обычный режим. Не «теперь вообще не буду смотреть сериалы». А «буду практиковать техники остановки».

5. Проанализируй (НЕ судя себя)

Когда успокоишься, разбери:

- что было триггером?

- в какой момент мог остановиться, но не остановился?

- какая техника помогла бы?

Не «я тупой и безвольный». А «в следующий раз попробую технику X».

Срыв — это не провал. Это информация.

Долгосрочная стратегия: профилактика лучше лечения

Легче не попадать в ловушку, чем выбираться.

Структура дня с естественными точками остановки

Принцип:

Встрой в день ритмы с чёткими границами.

Примеры:

- блоки работы: 90 минут работа → 15 минут перерыв (не «работаю пока не устану»);

- ритуалы перехода: между работой и отдыхом — ритуал (чай, прогулка, смена одежды);

- фиксированное время окончания: не «работаю пока не сделаю», а «работаю до 19:00, сделанное — сделанное».

Почему работает:

Внешняя структура помогает, когда внутренний контроль слаб.

Ты заранее решил, что в 19:00 заканчиваешь. Не нужно каждый раз принимать решение «остановиться или нет?» — решение уже принято.

Дневник «ещё чуть-чуть»

Практика:

Веди простой трекер:

- когда говоришь «ещё чуть-чуть»;

- сколько раз повторяешь;

- чем заканчивается (остановился вовремя / ушёл в марафон);

- последствия (нормально выспался / разбитый / просрал дедлайн).

Зачем:

Видишь паттерны:

- «каждый раз, когда начинаю править код после 22:00, ухожу в ночной марафон»;

- «если говорю „ещё одну серию" после первой, всегда досматриваю до утра»;

- «когда играю в выходные, теряю ощущение времени».

Осознанность паттернов → возможность их изменить.

Настройка окружения

Принцип:

Измени окружение так, чтобы остановиться было легче, а продолжить — сложнее.

Примеры:

- Netflix: отключи автозапуск следующей серии в настройках;

- игры: ставь будильник на телефоне перед началом (в другой комнате);

- код: настрой автосохранение каждые 10 минут + автокоммит в отдельную ветку;

- соцсети: таймер экранного времени (iOS/Android) — после лимита приложение блокируется;

- работа: автовыключение компьютера в определённое время (скрипт/настройка).

Идея: не полагайся на силу воли в момент искушения. Реши заранее, создай барьеры.

Альтернативный дофамин

Проблема:

«Ещё чуть-чуть» — это часто поиск дофамина. Ты устал, мозг хочет награды. Игра/сериал/соцсети дают быстрый дофамин.

Решение:

Найди другие источники дофамина, которые не затягивают:

- короткая прогулка;

- физическая активность (10 отжиманий, потанцевать под музыку);

- поговорить с человеком (не в чате, а вживую/по звонку);

- перекусить что-то вкусное;

- послушать любимый трек.

Идея: когда хочется «ещё чуть-чуть», часто нужна не ещё одна серия, а переключение и награда.

Дай мозгу награду по-другому. Без затягивания.

Философский аспект: принятие несовершенства

В основе ловушки «ещё чуть-чуть» часто лежит страх несовершенства.

«Если остановлюсь сейчас, это будет не идеально».

Правда жизни:

Ничего не будет идеально. Никогда.

Всегда можно сделать ещё одну правку. Добавить ещё одну фичу. Улучшить ещё чуть-чуть.

Но идеальное — враг хорошего.

Код, который работает, но не идеален — лучше, чем идеальный код, который не написан (или сломан бесконечными правками).

Текст, который опубликован и несовершенен — лучше, чем идеальный текст, который вечно в драфтах.

Продукт, который запущен с багами — лучше, чем идеальный продукт, который никогда не выходит.

Практика принятия:

«Достаточно хорошо — это хорошо».

Не идеально. Не безупречно. Но достаточно.

Это не оправдание халтуре. Это разрешение закончить и отпустить.

Всегда будет что улучшить. Но если ты никогда не останавливаешься — ты никогда не завершаешь.

А незавершённое не имеет ценности.

Лучше десять завершённых проектов с недостатками, чем один идеальный, который вечно «почти готов».

Заключение: остановка — это не слабость, а мастерство

Мы живём в культуре «больше, дольше, продуктивнее».

Остановиться считается слабостью. «Не можешь работать 12 часов? Слабак».

Это ложь.

Остановка вовремя — это мастерство.

Это умение чувствовать свои пределы. Распознавать момент убывающей отдачи. Принимать решение сохранить хорошее вместо того, чтобы сломать в попытке сделать идеальное.

Лучшие спортсмены знают, когда остановить тренировку, чтобы не травмироваться.

Лучшие писатели знают, когда прекратить править и отпустить текст.

Лучшие программисты знают, когда закоммитить работающий код и не лезть с рефакторингом.

Они знают, потому что научились.

Не потому что у них больше силы воли. А потому что развили навык остановки.

Практический чеклист: как остановиться вовремя

Перед началом «опасной» активности:

- поставь таймер на время завершения;

- реши заранее: сколько повторений «ещё чуть-чуть» разрешаешь (правило трёх);

- сохрани текущее состояние работы (если применимо);

- подготовь альтернативу для переключения (что сделаешь после остановки).

В процессе — обращай внимание на сигналы:

- сколько раз уже сказал «ещё чуть-чуть»? (если больше трёх — стоп);

- есть физический дискомфорт? (глаза, спина, голова);

- качество работы падает? (ошибки, туман в мыслях);

- работающее стало нерабочим после правок?

Когда понял «пора остановиться»:

- сохранись прямо сейчас (коммит/версия/бэкап);

- физически разорви контекст (встань, выйди, закрой устройство);

- если сложно — используй технику (таймер на 5 минут «ещё столько и всё», физический счётчик попыток);

- после остановки — похвали себя (не ирония — это правда важно: ты смог остановиться, это достижение).

После (рефлексия):

- запиши в дневник: что было триггером, как сработали техники;

- без самобичевания: «что я узнал?» вместо «какой я идиот»;

- если сорвался — не компенсируй сверхдисциплиной, просто верни обычный режим.

Последняя мысль: право на остановку

Ты имеешь право остановиться.

Даже если не доделал. Даже если не идеально. Даже если кажется, что «ещё чуть-чуть и будет готово».

Ты имеешь право:

- не досмотреть серию;

- не пройти уровень;

- оставить код работающим, но несовершенным;

- опубликовать текст с недостатками;

- лечь спать, не доделав задачу.

Это не лень. Это не безответственность.

Это забота о себе. О своём здоровье. О качестве жизни.

Потому что то, что ты делаешь в истощении и тумане — хуже, чем то, что сделаешь завтра на свежую голову.

Потому что выгоревший, больной, уставший ты — никому не нужен. Ни работе, ни близким, ни самому себе.

Остановка — это инвестиция.

Не в «ещё одну правку». А в то, чтобы завтра вернуться с энергией и ясной головой.

И сделать за час то, на что сегодня в тумане потратил бы пять.

P.S. Если ты дочитал до этого места — проверь себя:

Сколько времени ты читаешь этот текст?

Не пора ли остановиться? :)

Может, сохранить в закладки и дочитать завтра?

Или ты уже говоришь себе: «Ещё чуть-чуть, вот досчитаю до конца»?

Вот она, ловушка. Прямо здесь.

Ты её чувствуешь?

P.P.S. Техника, которую я использую сам

Я программист. Я попадал в эту ловушку сотни раз.

«Ещё одна правка» превращалась в ночной марафон. Работающий код становился грудой багов. Утро встречал с ненавистью к себе.

Что изменило ситуацию:

Правило «последнего коммита дня»:

За час до планируемого окончания работы делаю коммит с меткой [STABLE]. Это значит: «Здесь всё работает. Если что-то сломаю дальше — откачусь сюда».

После этого коммита разрешаю себе максимум один час экспериментов/улучшений.

Таймер на телефоне. В другой комнате.

Когда звенит — заканчиваю. Не «после того как доделаю», а прямо сейчас.

Если после экспериментов что-то сломалось — откатываюсь к [STABLE], коммичу как есть.

Если улучшилось — коммичу улучшения.

В обоих случаях — ухожу.

Первую неделю было адски тяжело.

Таймер звенит, а я в середине интересной задачи. Хочется «ещё пять минут».

Но я вставал и шёл выключать таймер. Физически. В другую комнату.

И пока шёл — понимал: «Да, устал. Да, продолжать бессмысленно».

Через месяц стало легче.

Мозг привык: звон таймера = конец дня. Не обсуждается.

Результат:

- проектов закончил больше (потому что не ломал работающее);

- сна стал высыпаться (не сидел до утра);

- удовольствия от работы стал получать больше (возвращался с энергией, а не в истощении);

- стыда стало меньше (не было утр «боже, что я наделал ночью»).

Одно правило. Один таймер. Изменило всё.

Не сразу. Не идеально. Иногда срываюсь.

Но в 80% случаев работает.

А 80% — это огромная разница по сравнению с 0%.

P.P.P.S. Для тех, кто думает «у меня не получится»

Получится.

Не идеально. Не с первого раза. Не всегда.

Но лучше, чем сейчас — точно получится.

Ты не станешь мастером остановки за неделю. Это навык. Он нарабатывается.

Но каждый раз, когда останавливаешься вовремя — это победа.

Маленькая. Незаметная со стороны. Но твоя.

И с каждой победой становится чуть легче.

Не потому что сила воли растёт. А потому что мозг учится:

«О, я остановился и ничего страшного не случилось. Проект не умер. Я не провалился. Завтра вернулся и доделал».

Мозг запоминает: остановка — не катастрофа. Остановка — стратегия.

И постепенно сопротивление слабеет.

Финальное слово: это того стоит

Научиться останавливаться вовремя — это не про продуктивность.

Это про качество жизни.

Про то, чтобы не проживать дни в тумане истощения.

Про то, чтобы работа приносила удовлетворение, а не выжимала до дна.

Про то, чтобы возвращаться к задачам с энергией, а не с отвращением.

Про то, чтобы не ненавидеть себя каждое утро за очередной ночной марафон.

Это стоит усилий.

Стоит того, чтобы попробовать техники из этого поста.

Стоит того, чтобы потерпеть дискомфорт первых попыток.

Стоит того, чтобы прощать себе срывы и пробовать снова.

Потому что на другой стороне — свобода.

Свобода от компульсивного «ещё чуть-чуть».

Свобода заканчивать работу и отпускать её.

Свобода жить, а не существовать в бесконечном цикле «доделать/исправить/улучшить».

Ты заслуживаешь эту свободу.

Начни сегодня. С одной техники. С одной попытки остановиться вовремя.

Не получится — ничего страшного. Попробуешь завтра.

Получится — заметь это. Похвали себя. Запомни ощущение.

И в следующий раз будет чуть легче.

Шаг за шагом.

Ещё чуть-чуть — и ты научишься говорить «хватит».

Но не сегодня в три ночи. А завтра, вовремя, с ясной головой и спокойным сердцем.

Конец.

(Серьёзно, конец. Закрывай вкладку. Иди отдыхать. Или работать. Но не читай «ещё что-нибудь». Практикуй остановку прямо сейчас. Дочитал — достаточно. Хватит.)

(Да, я знаю, ты всё равно проверишь, есть ли ещё текст ниже. Нет. Иди. Серьёзно.)

Дополнительно: ресурсы и книги (если хочешь углубиться)

- «Atomic Habits» by James Clear — про формирование привычек остановки и структурирование окружения;

- «Deep Work» by Cal Newport — про фокус, контекст и границы работы;

- «The Power of Full Engagement» by Jim Loehr & Tony Schwartz — про ритмы работы и восстановления;

- «Indistractable» by Nir Eyal — про борьбу с отвлечениями и компульсивным поведением;

- концепция «Done is better than perfect» — мантра, которая помогает отпускать.

Но не читай их все сразу. Не попадай в ловушку «ещё одну книгу прочитаю о том, как останавливаться, и тогда точно начну практиковать».

Практикуй сначала. Читай потом. Если нужно.

Окей, теперь действительно всё.

Спасибо, что дочитал.

Теперь — практика.

Выбери одну технику из этого поста. Одну.

И попробуй сегодня. Или завтра.

Не «когда-нибудь». Конкретно: сегодня или завтра.

И напиши себе в заметки: «Пробую технику X. Посмотрю, как сработает».

Всё. Достаточно.

Начни с этого.

А теперь иди.

Живи. Работай. Отдыхай.

И помни: ты имеешь право остановиться.

Вовремя.