Проклятие контекста: почему невозможно «просто быстро посмотреть» и вернуться к работе

Сидишь, пишешь главу. Разбираешься со сложной сценой. В голове выстроилась вся структура: что чувствует персонаж, как одна фраза цепляется за другую, куда ведёт диалог, какой образ должен всплыть в следующем абзаце. Ты в потоке. Текст льётся. Ещё полчаса — и сцена будет готова.

Пинг.

Сообщение в телеграме. «Привет, можно на минутку?»

Ты думаешь: «Ну одна минута, чего там. Быстро отвечу и вернусь».

Отвечаешь. Действительно минута. Возвращаешься к документу.

И понимаешь: контекст потерян.

Смотришь на экран. Текст вроде твой. Ты его писал пять минут назад. Но уже не чувствуешь, куда вёл мысль. Почему герой должен был сказать именно это. Какое настроение ты хотел создать следующим абзацем. Куда вообще двигался сюжет в этом моменте.

Приходится восстанавливать. Перечитывать написанное. Вспоминать логику сцены. Возвращать ощущение персонажа, его состояние, интонацию.

15-20 минут.

Минута на ответ обернулась получасом потерянного времени.

Добро пожаловать в проклятие контекста.

Что такое контекст и почему он так важен

Когда ты работаешь над текстом, твой мозг держит в голове ментальную модель всего, что происходит:

- эмоциональное состояние персонажа в этой сцене;

- ритм повествования;

- какие образы уже использовал, какие ещё нужны;

- подтекст диалога;

- куда ведёт сюжетная линия;

- какие детали уже упомянул (чтобы не повториться);

- общее настроение главы;

- интонацию, с которой пишешь.

Это как жонглирование: ты держишь в воздухе десяток мячей одновременно. Пока держишь — всё понятно и контролируемо. Но стоит отвлечься — мячи падают. И чтобы запустить жонглирование снова, нужно поднять каждый мяч, вспомнить траекторию, заново выстроить ритм.

Это и есть контекст. Невидимая, хрупкая структура, которая живёт только в твоей голове прямо сейчас. И которая разрушается от любого переключения.

Иллюзия «одной минуты»

Человек, который пишет «можно на минутку», не виноват. Он правда думает, что это одна минута. И формально он прав — ты потратил минуту на ответ. Но проблема не в этой минуте.

Проблема в том, что мозг не переключается мгновенно.

Ты отвлёкся от текста. Переключился на сообщение. Ответил. Это запустило другую цепочку мыслей: что там человек спрашивал, как лучше ответить, а может ещё что-то нужно уточнить. Даже если переписка короткая, ты вышел из состояния письма. Потерял поток.

И теперь нужно в него вернуться. А это не кнопка «продолжить с того места, где остановился». Это как заново разогревать двигатель. Перечитываешь последние абзацы. Пытаешься нащупать интонацию. Вспоминаешь, что чувствовал персонаж. Куда шла мысль. Возвращаешь ощущение текста.

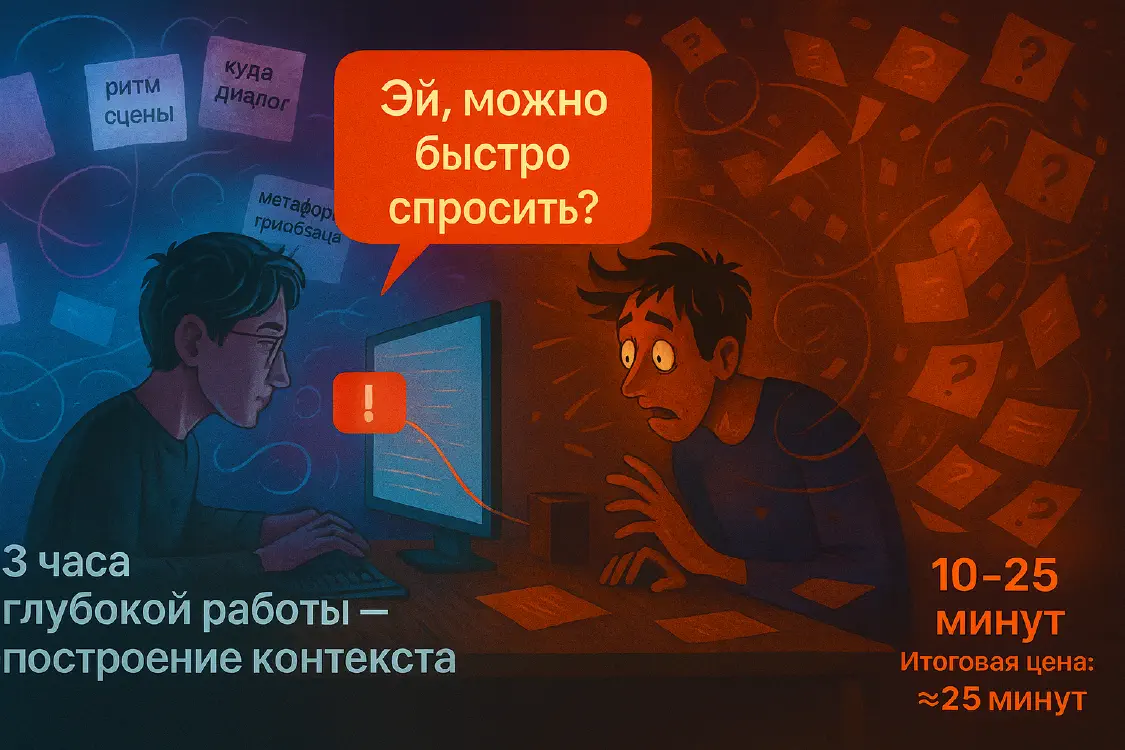

Исследования показывают: после прерывания нужно в среднем 15-23 минуты, чтобы полностью вернуться в состояние глубокой концентрации.

То есть минутное отвлечение съедает не минуту. Оно съедает двадцать пять минут: минуту на само отвлечение плюс двадцать минут на возврат.

Почему «можно на минутку» так раздражает

Многие творческие люди, особенно писатели, имеют репутацию неконтактных. «Не отвечает по полдня». «Злится, когда прерывают». «Просишь мелочь — реагирует, будто конец света».

Со стороны кажется странным. Ну что такого? Ну минута времени. Ну ответь на простой вопрос.

Но дело не в минуте. Дело в том, что эта минута разрушает часы работы.

Ты три часа выстраивал текст. Держал в голове всю структуру главы. Ощущал персонажа. Был внутри сцены. Это колоссальная ментальная работа.

И вот «на минутку» — и всё рушится. Приходится строить заново. А это значит, что эффективно ты потерял не минуту, а те самые три часа. Потому что весь наработанный импульс пропал.

Поэтому писатели так ценят непрерываемое время. Не потому что скупятся на внимание к людям. А потому что знают реальную цену «одной минутки».

Иллюзия многозадачности

Люди часто думают: «Я могу делать несколько дел одновременно. Написал абзац — проверил почту — вернулся к тексту. Эффективно же!»

Нет. Мозг так не работает.

Ты не делаешь несколько дел одновременно. Ты быстро переключаешься между ними. И каждое переключение стоит дорого: нужно выгрузить один контекст, загрузить другой, потом снова первый.

Представь: ты читаешь роман. Дочитал до середины главы, отложил, взял другую книгу, прочитал страницу, вернулся к первой. Снова нужно вспомнить, о чём речь, кто эти персонажи, что происходило. Теперь представь, что так каждые пять минут. Сколько ты прочитаешь за день? И сколько поймёшь?

С работой то же самое.

Фрагментированное внимание создаёт иллюзию занятости. Ты весь день что-то делаешь: пишешь, отвечаешь, проверяешь, пишешь, отвечаешь. К вечеру устал. Но если посмотреть на результат — написал полстраницы корявого текста. Потому что ни разу не погрузился по-настоящему.

Глубокая работа против фрагментированного внимания

Есть концепция deep work (глубокой работы). Это состояние полной концентрации на сложной задаче без отвлечений.

Исследования показывают: один час глубокой работы продуктивнее четырёх часов работы с постоянными переключениями.

Когда ты в потоке, когда держишь весь контекст в голове — ты работаешь на пике возможностей. Мысли текут свободно. Связи между идеями возникают сами. Текст пишется легко, потому что ты внутри него.

Когда постоянно отвлекаешься — ты всё время на поверхности. Не успеваешь погрузиться. Каждый абзац даётся с трудом, потому что не чувствуешь целого.

Разница в результате — колоссальная.

Не только в количестве написанного. В качестве. Текст, написанный в состоянии потока, цельный, живой, с внутренним ритмом. Текст, написанный фрагментами между отвлечениями, — рваный, неровный, без души.

Что с этим делать: практические техники

Блоки непрерывного времени

Главное правило: защищай время.

Выделяй блоки по 2-4 часа, когда ты недоступен. Совсем. Никаких «быстро посмотрю». Никаких «на минутку». Это время принадлежит твоей работе, и только ей.

Утро, например. Или вечер. Когда голова свежая и можно погрузиться. В это время телефон в режиме «не беспокоить», мессенджеры закрыты, почта не открыта.

Да, это неудобно другим. Да, приходится объяснять. Но это необходимо для создания чего-то стоящего.

Часы радиомолчания

Предупреди людей: «С 9 до 12 я не на связи. Пишу. Отвечу после полудня».

Первое время будут нарушать. Но если держишься последовательно, привыкают. И начинают уважать это время.

Ключевой момент: это должно быть системой, а не исключением. Каждый день в одно и то же время. Тогда люди знают и планируют вокруг этого.

Отключение уведомлений

Не «поставить на беззвучный». А отключить.

Потому что даже если телефон не пищит, ты знаешь, что там что-то пришло. И это отвлекает. Подсознательно ждёшь момента, когда можно будет проверить.

Полное отключение. Телефон в другой комнате, если нужно. Во время глубокой работы внешний мир не существует.

Восстановление контекста: техника заметок

Иногда прерваться всё-таки нужно. Телефонный звонок, срочный вопрос, форс-мажор. Как минимизировать потери?

Техника: оставь себе записку.

Прежде чем отвлечься, потрать 30 секунд и запиши:

- на чём остановился;

- куда шла мысль;

- что планировал написать дальше;

- какое было ощущение сцены.

Не развёрнуто, тезисно. Но этого хватит, чтобы при возврате быстрее восстановить контекст.

Вместо 20 минут на раскачку — 5-7 минут.

Длинные сессии для сложных задач

Техника Pomodoro (25 минут работы, 5 минут перерыв) работает для простых, механических задач. Но не для сложной творческой работы.

Чтобы написать глубокую сцену, сложный диалог, философский пассаж — нужно время на погружение. Ты не можешь за 25 минут войти в состояние, создать что-то стоящее и выйти. Тебе нужно минимум час-полтора непрерывной работы, чтобы достичь потока.

Поэтому для писательства, для любого интеллектуального творчества — длинные сессии. Два часа минимум. А лучше три-четыре.

Выбор: количество или качество

В какой-то момент придётся выбрать.

Можно быть доступным. Отвечать быстро. Быть на связи весь день. Производить впечатление эффективного, отзывчивого человека.

Но цена этого — качество работы.

Ты не напишешь ничего глубокого в режиме постоянных переключений. Получится поверхностное, проходное, без души.

Или можно защищать своё время. Быть недоступным блоками. Отвечать не сразу, а когда закончишь сессию.

Производить впечатление «неконтактного». Но создавать работу, которая имеет значение.

Это выбор между казаться продуктивным и быть продуктивным.

Между имитацией деятельности и реальным результатом.

Итого

Контекст — это хрупкая, невидимая структура, которую ты выстраиваешь часами и которую можно разрушить за секунду.

«Одна минута» — это не одна минута. Это двадцать пять минут потерянного времени и разрушенный поток работы.

Многозадачность — иллюзия. Мозг переключается медленно и дорого.

Глубокая работа требует защиты. Блоков непрерывного времени. Отключения от мира.

Если хочешь создавать что-то значимое — придётся стать временно недоступным.

Объясни это людям. Выстрой систему. Защищай своё время.

И тогда вместо «занят целый день, а сделал мало» будет: два часа глубокой работы — и готова целая глава.

Контекст — твой главный актив. Береги его.