Иллюзия объяснения: почему мы думаем, что понимаем то, что только назвали

Встреча. Обсуждаем архитектуру нового проекта.

Коллега говорит: «Нам нужны микросервисы. И Kubernetes. И event-driven архитектура с использованием Apache Kafka».

Кивают головами. «Да, точно. Микросервисы — это правильно».

Я спрашиваю: «А зачем нам микросервисы? Какую конкретную проблему они решат?»

Пауза.

«Ну… это же современный подход. Все так делают. Это масштабируемость».

«Какую именно масштабируемость? У нас сейчас проблемы с нагрузкой?»

«Нет, но… ну, микросервисы же. Это best practice».

«А чем плох монолит для нашего случая?»

Пауза становится неловкой.

«Ну… монолит — это устаревшее. А микросервисы — современное».

Стоп.

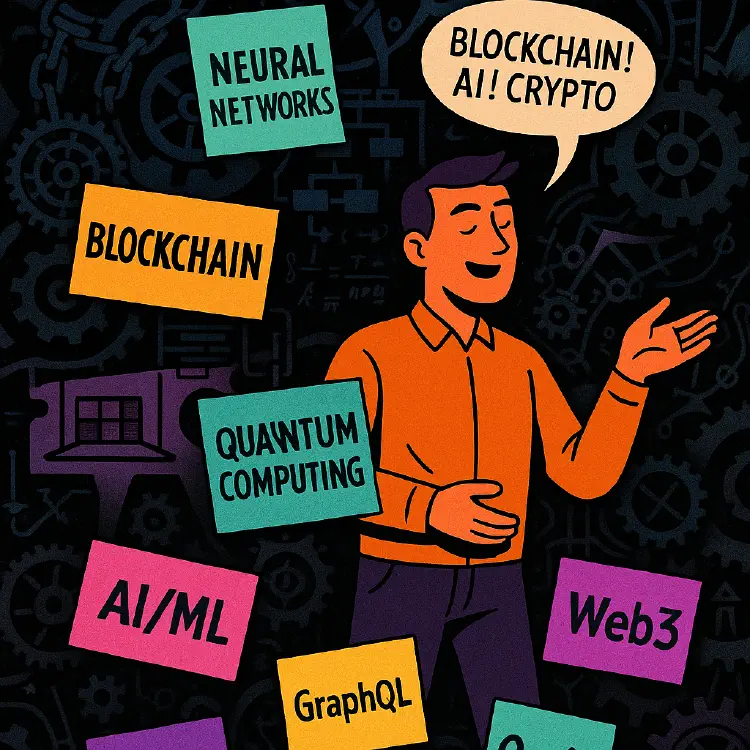

Мы только что столкнулись с иллюзией объяснения.

Человек знает слово «микросервисы». Может произнести его. Может даже рассказать определение из статьи.

Но понимает ли он, что это такое? Когда применять? Какие проблемы решает? Какие создаёт?

Нет.

Он выучил ярлык. И спутал знание ярлыка с пониманием концепции.

Что такое иллюзия объяснения

Иллюзия объяснения — это когнитивное искажение, при котором мы путаем называние с пониманием.

Мы узнаём термин. Читаем определение. Может, пару статей.

И нам кажется, что мы поняли концепцию.

На деле мы только приклеили ярлык к смутному представлению.

Примеры:

«Я знаю, что такое блокчейн» → «Это распределённая база данных» → Попробуй объясни, как именно она работает → «Ну… там блоки… и цепочка…»

«Я разбираюсь в нейросетях» → «Это машинное обучение» → Объясни, что происходит при обучении → «Ну… там слои… и веса…»

«Я понимаю квантовые вычисления» → «Это суперпозиция и запутанность» → Что такое суперпозиция? → «Это когда… ну… типа два состояния одновременно…»

Мы повторяем слова, не понимая сути.

И самое опасное: мы не осознаём, что не понимаем. Нам кажется, что понимаем.

Как это выглядит в жизни

Сценарий 1: TED-talks эффект

Смотришь 15-минутное выступление про сложную тему.

Спикер харизматичен. Слайды красивые. Объяснение звучит логично.

Выходишь с ощущением: «Ого, как интересно! Я теперь понимаю, как работают квантовые компьютеры!»

Проходит неделя.

Пытаешься вспомнить, что там было. «Ну… что-то про кубиты… и суперпозицию… и разница с обычными компьютерами…»

Пытаешься объяснить другу. Понимаешь, что не можешь.

Что произошло?

Ты получил иллюзию понимания.

Спикер создал у тебя ощущение, что объяснил. Ты запомнил пару терминов и общую мысль «это круто и важно».

Но глубокого понимания не было. Потому что за 15 минут его и не могло быть.

Ты вынес ярлыки, а не понимание.

Сценарий 2: Статьи и курсы

Решил изучить новую технологию. Docker, например.

Прочитал 10 статей. Прошёл онлайн-курс. Посмотрел туториалы.

Тебе кажется: «Я знаю Docker. Я читал про него кучу материалов».

Садишься настраивать Docker для реального проекта.

И понимаешь: ничего не работает.

Команды из туториалов не подходят к твоей ситуации. Ошибки, которые вылезают, не описаны в статьях. Архитектура, которую надо спроектировать, требует понимания, которого у тебя нет.

Оказывается: ты знал «про Docker», но не знал «Docker».

Ты мог пересказать определения. Но не мог применить.

Сценарий 3: Модные технологии

В IT-сообществе появляется новый хайп. GraphQL. Или WebAssembly. Или Server Components в React.

Все говорят об этом. «Революция!» «Будущее!» «Надо переходить!»

Ты читаешь статьи. Вроде понял.

И предлагаешь в проекте: «Давайте внедрим GraphQL вместо REST API».

Команда спрашивает:

«Почему? Какую проблему решим?»

«Ну… GraphQL же лучше. Там гибкие запросы. И одна точка входа».

«А нам нужны гибкие запросы? У нас проблемы с REST?»

«Не знаю, но GraphQL — это современный подход».

«А какие минусы? Сложность кэширования? Безопасность? Обучение команды?»

«Ну… не думал. Но все же переходят на GraphQL».

Стоп.

Ты узнал название технологии и прочитал рекламные статьи о преимуществах.

Но ты не понимаешь:

- когда она подходит, а когда нет;

- какие проблемы решает;

- какие создаёт;

- как интегрируется в существующую систему;

- сколько стоит внедрение.

Ты знаешь ярлык. Не суть.

Сценарий 4: Собеседования

Кандидат в резюме: «Знаю SOLID принципы».

Я спрашиваю: «Расскажи про Liskov Substitution Principle».

«Это… принцип подстановки Барбары Лисков».

«Да. А что он означает?»

«Ну… что подклассы можно подставлять вместо базовых классов».

«Хорошо. А зачем это нужно? Какую проблему решает?»

Пауза.

«Ну… чтобы код был правильный».

«Можешь привести пример нарушения этого принципа?»

Долгая пауза.

«Ну… когда наследование неправильное…»

Человек выучил название принципа. Может произнести определение.

Но не понимает, что это значит, зачем нужно и как применять.

Он запомнил ярлык, а не концепцию.

Почему это происходит: психология иллюзии

1. Мозг экономит энергию

Глубокое понимание требует усилий.

Нужно разбираться, думать, задавать вопросы, пробовать применить, ошибаться, исправлять.

Это энергозатратно.

Мозг ищет короткие пути.

Самый короткий путь: запомнить ярлык вместо того, чтобы понимать суть.

«Блокчейн» → готово, я знаю что это. Не надо разбираться в криптографии, консенсусе, распределённых системах.

«Микросервисы» → готово, понял. Не надо думать про distributed transactions, network latency, deployment сложность.

Ярлык создаёт иллюзию знания при минимальных затратах энергии.

2. Социальное давление

«Все говорят про Kubernetes. Я тоже должен знать».

Но изучить Kubernetes полноценно — это месяцы.

Компромисс: прочитать пару статей, запомнить термины, чтобы не выглядеть невеждой.

«Да, я знаю Kubernetes. Это оркестрация контейнеров. Там поды, сервисы, деплойменты».

Цель достигнута: ты можешь поддержать разговор. Киваешь в нужных местах. Не выглядишь глупо.

Но понимания нет.

Есть только социальная защита через знание терминологии.

3. Эффект беглости

Чем чаще ты слышишь термин, тем знакомее он звучит.

Знакомое воспринимается как понятное.

Слышал «нейросети» сто раз → звучит знакомо → кажется, что понимаешь.

Но знакомость ≠ понимание.

Ты просто привык к слову. Мозг перестал реагировать на него как на незнакомое.

И эта привычность создаёт иллюзию, что ты знаешь, о чём речь.

4. Подмена абстракции реальностью

Технические термины — это абстракции.

«Микросервисы» — это ярлык для сложного набора концепций, паттернов, проблем и решений.

Но когда ты слышишь слово, мозг создаёт упрощённую ментальную модель:

«Микросервисы = отдельные маленькие сервисы = хорошо и современно».

Эта модель примитивна. Она не отражает реальность.

Но мозг думает, что отражает.

И ты начинаешь оперировать упрощённой моделью, думая, что понимаешь сложную реальность.

5. Подтверждающий цикл

Ты прочитал статью про блокчейн. Запомнил термины.

Через неделю слышишь разговор про блокчейн. Узнаёшь термины.

Мозг: «О, я это знаю! Я читал об этом!»

Это создаёт ощущение валидации: «Я правда понимаю, раз узнал термины в другом контексте».

Но на деле ты просто узнал ярлыки, а не понял концепцию глубже.

Цикл замыкается: поверхностное знание → ощущение понимания → нет мотивации углубляться → остаёшься на поверхности.

Тест Фейнмана: как проверить, понимаешь ли ты на самом деле

Ричард Фейнман, физик и нобелевский лауреат, предложил простой тест понимания:

«Если ты не можешь объяснить что-то простыми словами, ты сам этого не понимаешь».

Как применять:

Шаг 1: Возьми концепцию, которую «знаешь»

Например: «микросервисы».

Шаг 2: Попробуй объяснить её ребёнку (или человеку без технического бэкграунда)

Без жаргона. Без терминов. Простыми словами.

Представь, что объясняешь бабушке или пятилетнему ребёнку.

Попробуй:

«Микросервисы — это… ну… когда приложение разбито на части… и каждая часть… э… работает отдельно… и они общаются друг с другом… через… API?.. нет, стоп, API тоже жаргон… через… сообщения?.. Блин, как объяснить без технических терминов…»

Если ты начинаешь путаться, использовать жаргон, не можешь подобрать аналогии — ты не понимаешь.

Ты знаешь термины, но не суть.

Пример хорошего объяснения (реальное понимание):

«Представь большой ресторан. Раньше один повар готовил все блюда — супы, мясо, десерты. Если он заболел — ресторан встал. Если наплыв гостей — он не успевает.

Теперь представь, что кухню разделили: один повар готовит супы, другой — мясо, третий — десерты. Каждый специализируется. Если один заболел — остальные работают. Если много заказов на десерты — наймём ещё одного кондитера.

Микросервисы — это примерно то же самое, но с программами. Вместо одной большой программы — много маленьких, каждая делает свою задачу. Они работают отдельно, но вместе составляют приложение».

Это понимание.

Человек может объяснить суть без жаргона, используя аналогию, которая передаёт принцип.

Почему в IT все бросаются на модные технологии, не понимая их

В IT-сообществе есть болезнь: hype-driven development.

Появляется новая технология. О ней пишут статьи. Выступают на конференциях. Хвалят в твиттере.

И все бросаются внедрять. Не понимая зачем.

Цикл hype-driven development:

1. Узнали термин

«GraphQL». «Kubernetes». «Microservices». «Blockchain».

2. Прочитали рекламные статьи

Где описаны только преимущества. Где компании-гиганты рассказывают, как это круто у них работает.

Но не описаны:

- контекст (почему это решение подошло именно им);

- масштаб (у них тысячи разработчиков и петабайты данных);

- минусы и сложности (о них не принято писать в рекламных статьях);

- альтернативы (и почему они могли бы быть лучше).

3. Создали упрощённую модель

«GraphQL = гибкие запросы = хорошо = надо внедрять».

Без понимания:

- что такое N+1 проблема в GraphQL;

- как кэшировать GraphQL запросы;

- как контролировать сложность запросов;

- как обеспечить безопасность;

- как мигрировать существующую систему.

4. Предложили внедрить в проекте

«Давайте перепишем на микросервисы! Давайте добавим GraphQL! Давайте kubernetes!»

5. Начали внедрять, не понимая

Копируют код из туториалов. Настраивают по чужим конфигам. Не понимают, что делают.

6. Столкнулись с проблемами

Которых не ожидали. Потому что не понимали технологию глубоко.

Микросервисы привели к distributed monolith. GraphQL создал проблемы с производительностью. Kubernetes оказался избыточно сложным для небольшой команды.

7. Винят технологию

«Микросервисы — переоценённая хрень!» «GraphQL не работает!» «Kubernetes слишком сложный!»

Хотя проблема не в технологии. Проблема в том, что внедряли, не понимая.

Реальный пример:

Стартап с двумя разработчиками и одним сервисом на 100 пользователей решает: «Нам нужны микросервисы и Kubernetes! Это же best practice!»

Почему это абсурд:

- микросервисы решают проблемы масштаба команды и нагрузки (которых у стартапа нет);

- kubernetes решает проблемы оркестрации сотен контейнеров (у них один);

- сложность внедрения съедает месяцы разработки (которые можно потратить на продукт);

- операционная нагрузка вырастает в разы (два человека не потянут).

Но они «знают», что микросервисы — это современно.

Они прочитали статьи. Услышали термины. Не поняли контекст применения.

Результат: потрачено время, усилия, создана избыточная сложность. Стартап умер не из-за идеи, а из-за технического overengineering’а.

Всё потому что спутали знание ярлыка с пониманием.

Разница между «я читал об этом» и «я могу это сделать»

Есть три уровня знания:

Уровень 1: Знание о существовании

«Я слышал про Docker».

Что это значит:

Ты знаешь, что технология/концепция существует. Можешь узнать название в разговоре.

Что ты НЕ можешь:

- объяснить, что это;

- применить;

- оценить, подходит ли для твоей задачи.

Это нормально. Невозможно глубоко знать всё.

Проблема: когда считаешь, что этого достаточно для применения.

Уровень 2: Поверхностное знание

«Я читал статьи про Docker. Знаю, что это контейнеризация. Изолирует приложения. Есть образы и контейнеры».

Что это значит:

Ты знаешь определения. Можешь пересказать общие концепции. Повторить то, что прочитал.

Что ты НЕ можешь:

- настроить Docker для реального проекта;

- решить проблемы, которые возникнут;

- объяснить глубже, чем поверхностное определение;

- понять, когда Docker не нужен.

Это полезно для общего кругозора. Для понимания, куда копать дальше.

Проблема: когда путаешь это с экспертизой и принимаешь архитектурные решения на этом уровне.

Уровень 3: Глубокое понимание

«Я использую Docker в продакшне. Настраивал его для разных проектов. Решал проблемы с сетью, томами, безопасностью. Понимаю, когда он подходит, а когда нет. Могу объяснить, как работает под капотом».

Что это значит:

Ты применял технологию. Ошибался. Исправлял. Понимаешь не только «что», но и «как» и «почему».

Что ты можешь:

- использовать в реальных проектах;

- решать нестандартные проблемы;

- объяснить другим без жаргона;

- оценить применимость к конкретной задаче;

- назвать и минусы, и плюсы.

Это настоящая экспертиза.

Проблема: мы часто думаем, что находимся на уровне 3, когда реально на уровне 2

После чтения пяти статей и просмотра двух туториалов мозг говорит: «Я понял Docker!»

На деле: ты на уровне поверхностного знания.

Но осознать разницу сложно.

Потому что не знаешь, чего не знаешь.

Ловушка самообразования через статьи и курсы

Современное самообразование часто строится так:

- прочитать статьи;

- посмотреть видео;

- пройти онлайн-курс;

- получить сертификат.

И кажется, что ты освоил тему.

Почему это создаёт иллюзию понимания:

1. Информация подаётся упрощённо

Курсы и статьи должны быть понятны широкой аудитории. Поэтому они упрощают.

Упрощают — значит теряют нюансы.

Ты получаешь идеализированную картинку. «Вот как работает X. Всё просто и логично!»

Но реальность не идеализирована. Там граничные условия, неожиданные проблемы, взаимодействие с legacy кодом, ограничения инфраструктуры.

Курс этого не покажет. Потому что это сложно и некрасиво.

Ты выходишь с ощущением «я понял». Но понял упрощённую модель, а не реальность.

2. Пассивное потребление контента

Читаешь статью. Смотришь видео. Слушаешь лекцию.

Это пассивно. Информация входит. Ты киваешь: «Да, логично. Понятно».

Но понимание проверяется действием.

Пока ты не попробовал применить — ты не знаешь, понял ли.

Большинство курсов дают теорию и простые упражнения. Но не дают реальных задач с их непредсказуемостью и сложностью.

Ты проходишь курс. Делаешь упражнения (часто по шаблону). Получаешь сертификат.

И думаешь: «Я освоил».

Но попробуй применить в реальном проекте — ничего не работает. Потому что реальность не похожа на упражнения из курса.

3. Эффект «я это видел»

Прочитал статью про сложную тему. В момент чтения вроде понятно.

Через неделю: «Я читал об этом. Я знаю».

Но попробуй воспроизвести: не помнишь.

Потому что увидеть ≠ понять.

Ты видел объяснение. Но не интернализовал его. Не пропустил через себя. Не попробовал применить.

Видение создаёт иллюзию знания. «Я это видел, значит знаю».

Но знаешь, что видел, а не понимаешь суть.

4. Переоценка количества

«Я прочитал 10 статей про машинное обучение. Прошёл три курса. Я разбираюсь!»

Количество не равно качеству понимания.

10 поверхностных статей дадут 10 раз поверхностное знание. Не глубокое.

Три курса с одинаковым подходом дадут три раза одну и ту же упрощённую модель.

Глубина не приходит от количества повторений поверхностного.

Глубина приходит от практики, ошибок, размышлений, применения.

Но мы думаем: «Чем больше прочитал, тем больше знаю». И переоцениваем своё понимание.

Как проверить настоящее понимание: практические тесты

Если хочешь честно оценить, понимаешь ли ты концепцию — используй эти тесты.

Тест 1: Объясни без жаргона

Задача: объясни концепцию человеку без специальных знаний. Без терминов из области.

Примеры:

- объясни бабушке, что такое Docker;

- объясни ребёнку, как работают нейросети;

- объясни другу-гуманитарию, что такое микросервисы.

Если не можешь — ты не понимаешь.

Настоящее понимание позволяет переформулировать концепцию через аналогии, примеры, простые слова.

Если можешь говорить только терминами — ты запомнил термины, а не понял суть.

Тест 2: Объясни, зачем это нужно

Задача: не что это, а зачем.

Какую проблему решает? Почему кто-то это изобрёл? Что было до этого и почему это было плохо?

Примеры:

«Зачем нужны микросервисы?» — «Чтобы большие команды могли работать параллельно, чтобы можно было масштабировать и деплоить части системы независимо, чтобы изолировать отказы».

Если ответ: «Потому что это современно / best practice / все так делают» — ты не понимаешь.

Тест 3: Назови минусы и ограничения

Любая технология/концепция имеет trade-offs. Плюсы и минусы.

Если ты знаешь только плюсы — ты читал рекламу, а не разбирался.

Задача: назови 3 минуса или ограничения концепции.

Пример:

«Микросервисы — минусы?»

- сложность операционной работы (нужно мониторить и деплоить десятки сервисов);

- сложность отладки (проблема может быть в цепочке вызовов через 5 сервисов);

- проблемы с транзакциями и консистентностью данных (распределённые транзакции сложны);

- overhead сетевого взаимодействия (латентность запросов между сервисами);

- требуется больше ресурсов инфраструктуры.

Если не можешь назвать минусы — ты не понимаешь технологию, ты только слышал хвалебные отзывы.

Тест 4: Примени на практике

Самый честный тест.

Попробуй сделать что-то с использованием концепции.

Не по туториалу. А реальную задачу. Пусть небольшую, но свою.

Примеры:

«Я знаю Docker» → Упакуй своё приложение в Docker, настрой docker-compose для локальной разработки.

«Я понимаю алгоритмы сортировки» → Реализуй quicksort без подглядывания в код.

«Я разбираюсь в REST API» → Спроектируй API для простого приложения (например, блог).

Если не получается — значит знание было теоретическим, а не практическим.

Это нормально. Но надо признать: «Я знаю теорию, но практики нет». А не «Я знаю Docker».

Тест 5: Предскажи результат

Задача: дан сценарий. Предскажи, что произойдёт.

Пример:

«У нас монолитное приложение на 50 000 строк кода, команда из 5 человек, нагрузка 1000 RPS. Мы решили разбить на микросервисы. Что произойдёт?»

Ответ с пониманием:

«Первые месяцы замедлится разработка, потому что команда будет разбираться с новой инфраструктурой. Вырастет операционная сложность — вместо одного деплоя теперь десять. Появятся проблемы с отладкой распределённых вызовов. Если не настроить правильно мониторинг и трейсинг — будет сложно находить баги. При этом для команды в 5 человек и такой нагрузки микросервисы избыточны — монолит справился бы. Выигрыш будет сомнительный, а затраты — большие».

Ответ без понимания:

«Станет лучше, потому что микросервисы масштабируемы и современны».

Умение предсказать последствия — признак понимания системных связей, а не просто знания определения.

Тест 6: Объясни альтернативы и выбор

Задача: какие есть альтернативы? Когда использовать одно, когда другое?

Пример:

«REST vs GraphQL — когда что использовать?»

Ответ с пониманием:

«REST проще в кэшировании (стандартный HTTP кэш), проще в безопасности (стандартные HTTP методы и статусы), меньше overhead при простых запросах. GraphQL даёт гибкость на клиенте, экономит запросы при сложной структуре данных, но сложнее в кэшировании и требует контроля сложности запросов. Для публичного API с простой структурой — REST. Для сложного фронтенда с разными представлениями данных — GraphQL может подойти».

Ответ без понимания:

«GraphQL лучше, потому что современнее».

Если не понимаешь контекст выбора — ты не понимаешь саму технологию.

Почему разработчики и дизайнеры особенно уязвимы

В IT и креативных профессиях эта проблема особенно остра.

1. Быстрая смена технологий

Каждые полгода — новый фреймворк, инструмент, подход.

Невозможно всё изучать глубоко. Поверхностное знание становится нормой.

«Надо хотя бы в общих чертах знать, что это такое». И мы привыкаем к поверхностности.

Но проблема: мы забываем, что это поверхностность, и начинаем принимать решения так, будто понимаем глубоко.

2. Культура хайпа

В IT-сообществе есть культ нового и модного.

Если ты не используешь последнюю технологию — ты «отстал».

Это создаёт давление: быстро выучить термины, чтобы не выглядеть некомпетентным.

Результат: много людей знают названия технологий, но мало кто понимает их глубоко.

3. Tutorials и копипаст

Находишь туториал. Копируешь код. Работает. «Отлично, я понял!»

Нет.

Ты воспроизвёл чужое решение. Но не понял его.

Попробуй изменить под свою задачу — не получится. Потому что не понимаешь, почему это работает.

Культура копипаста создаёт иллюзию понимания. «Я сделал — значит понял».

Но воспроизведение ≠ понимание.

4. Абстракции прячут сложность

Современные инструменты абстрагируют сложность.

Фреймворки делают за тебя 90% работы. «Просто вызови эту команду — и всё настроится».

Это удобно. Но это создаёт иллюзию простоты.

«Раз так легко — значит я понял».

Но ты понял как использовать абстракцию, а не что под капотом.

И когда что-то ломается — ты беспомощен, потому что не понимаешь, как работает внутри.

Путь к настоящему пониманию: практические шаги

Как перейти от знания ярлыков к настоящему пониманию?

1. Признай, что не понимаешь

Первый шаг — честность.

Признай себе: «Я слышал этот термин. Я читал статьи. Но я не понимаю глубоко».

Это не стыдно. Это норма.

Стыдно — притворяться, что понимаешь, и принимать решения на основе иллюзии.

Практика:

Пройдись по своим «знаниям». Честно оцени:

- понимаю глубоко (могу применить, объяснить, знаю минусы);

- поверхностное знание (читал, знаю термины, но не применял);

- знаю о существовании (слышал, но не разбирался).

Большинство окажется во второй категории. И это нормально.

Главное — осознавать это и не строить иллюзий.

2. Применяй на практике

Понимание приходит через действие.

Не через чтение. Не через просмотр видео. Через делание.

Практика:

Вместо чтения десятой статьи про Docker — сделай что-то с Docker.

Упакуй простое приложение. Настрой docker-compose. Столкнись с проблемами. Реши их.

Ошибки — часть понимания.

Когда ты делаешь и ошибаешься — ты понимаешь границы концепции. Где она работает, где нет, что может пойти не так.

Это настоящее знание.

3. Объясняй другим

Лучший способ понять — объяснить.

Попробуй написать статью. Или объяснить коллеге. Или записать видео.

В процессе объяснения ты обнаружишь дыры в своём понимании.

«Стоп, а почему это работает так? Хм, не знаю. Надо разобраться».

Практика:

Выбери тему, которую «знаешь». Попробуй написать объяснение для новичка.

Без жаргона. Простыми словами. С примерами.

Застрял на каком-то моменте — это место, где твоё понимание поверхностно.

4. Задавай вопрос «почему?» пять раз

Техника «пять почему» из lean-методологии.

Применение:

Берёшь концепцию. Задаёшь «почему?». Отвечаешь. Задаёшь «почему?» к ответу. И так пять раз.

Пример:

«Микросервисы — это хорошо».

— Почему?

«Потому что они масштабируемы».

— Почему масштабируемость важна?

«Потому что нагрузка растёт».

— Почему нельзя масштабировать монолит?

«Ну… можно вертикально, но это дороже… и есть предел… и нельзя масштабировать части независимо…»

— Почему нужно масштабировать части независимо?

«Потому что одни части нагружены больше других…»

— А много ли приложений имеют такую неравномерную нагрузку?

«Хм… наверное не все… Может, для небольших проектов это не актуально…»

Видишь? Пять вопросов — и уже понимание контекста вместо слепого «микросервисы = хорошо».

5. Изучай первые принципы, а не рецепты

Рецепт: «Сделай раз-два-три — получишь результат».

Первый принцип: «Вот почему это работает. Вот как это устроено под капотом».

Рецепты быстрее. Но они не дают понимания.

Если ситуация изменилась — рецепт не работает, а ты не знаешь, что делать.

Первые принципы медленнее. Но они дают настоящее понимание.

Ты можешь адаптировать решение под новую ситуацию, потому что понимаешь, как оно работает.

Практика:

Когда изучаешь технологию — не останавливайся на «как использовать».

Копай глубже: «Как это работает внутри? Почему спроектировано именно так? Какие проблемы это решает?»

Это требует времени. Но это инвестиция в настоящее понимание.

6. Учись на ошибках (своих и чужих)

Гладкие туториалы не учат.

Они показывают идеальный путь. Где всё работает с первого раза.

Реальность не такая.

В реальности ты ошибаешься. Что-то не работает. Ты разбираешься почему. Вот где приходит понимание.

Практика:

Не бойся ошибаться. Экспериментируй. Ломай.

Специально создавай проблемы и учись их решать:

- что будет, если я изменю этот параметр?

- как система поведёт себя при большой нагрузке?

- что сломается, если этот сервис упадёт?

Failures — лучшие учителя.

Ты запомнишь ошибку и её решение гораздо глубже, чем гладкий туториал.

7. Меньше курсов, больше проектов

Курсы дают базу. Это полезно.

Но настоящее понимание приходит из реальных проектов.

Практика:

Вместо прохождения десяти курсов — сделай пять маленьких проектов.

Реши реальную задачу. С нуля до конца. Столкнись со всеми сложностями.

Один законченный проект даст больше понимания, чем пять недоделанных курсов.

Как не попасть в ловушку в команде

Если ты в команде (или управляешь командой) — как избежать коллективной иллюзии объяснения?

1. Просите объяснить своими словами

На встречах, code review, обсуждениях архитектуры:

«Объясни это своими словами. Без жаргона. Так, чтобы джуниор понял».

Это разоблачает поверхностное знание.

Человек сразу понимает (или команда видит): он знает термины или реально понимает?

2. Спрашивайте про минусы

Кто-то предлагает технологию:

«Хорошо. А какие минусы? Что может пойти не так? Почему кто-то может против?»

Если ответа нет — человек не понимает, он повторяет рекламу.

3. Требуйте прототип/PoC

Перед внедрением новой технологии:

«Сделай proof of concept. Реши одну задачу. Покажи, что работает».

Это фильтрует теоретиков от практиков.

Если человек не может сделать PoC — значит, он не понимает технологию достаточно для внедрения.

4. Культура «не знаю — нормально»

Создайте культуру, где признавать незнание — не стыдно, а профессионально.

«Я не знаю» — честный ответ, который лучше, чем «я знаю» с иллюзией понимания.

«Не знаю, но разберусь» — признак профессионала.

«Знаю» (когда не знаешь) — признак опасного самообмана.

5. Обучение через практику в команде

Вместо курсов — парное программирование, мобпрограммирование, peer review.

Когда объясняешь коллеге (или он тебе) — проявляется истинное понимание.

Не можешь объяснить — значит, не понял.

Философский аспект: смирение перед сложностью

В основе иллюзии объяснения лежит недооценка сложности.

Нам кажется, что если мы выучили термин — мы ухватили суть.

Но реальность сложнее, чем любой термин.

«Микросервисы» — это не просто определение. Это целая вселенная концепций:

- распределённые системы;

- сетевое взаимодействие;

- консистентность данных;

- транзакции;

- мониторинг;

- деплой;

- организация команды;

- и ещё десятки аспектов.

Один термин прячет всю эту сложность.

И мы думаем: «выучил термин — понял всё».

Это иллюзия.

Настоящее понимание требует:

- времени;

- практики;

- ошибок;

- размышлений;

- смирения перед сложностью.

Признать, что мир сложен — первый шаг к настоящему знанию.

Признать, что термин — не понимание — второй шаг.

А дальше — терпеливое изучение. Без иллюзий. Без спешки. С уважением к сложности.

Заключение: ярлыки полезны, но они — не знание

Термины и ярлыки полезны.

Они позволяют коммуницировать. Сжимать сложные концепции в слова.

«Микросервисы», «блокчейн», «машинное обучение» — это удобные абстракции для разговора.

Проблема не в ярлыках.

Проблема в том, что мы путаем знание ярлыка с пониманием концепции.

Ярлык — это указатель. Не пункт назначения.

Увидеть дорожный знак «Москва, 500 км» — не означает побывать в Москве.

Узнать термин «блокчейн» — не означает понять, как работают распределённые системы с криптографией и консенсусом.

Но мы ведём себя так, будто указатель и пункт назначения — одно и то же.

Практический чеклист: как отличить знание от иллюзии

Когда в следующий раз скажешь «я знаю X» — проверь себя:

Быстрый тест понимания:

□ Могу объяснить пятилетнему ребёнку (или бабушке) без жаргона

Если нет — ты знаешь термины, а не суть.

□ Могу объяснить, ЗАЧЕМ это нужно (какую проблему решает)

Если нет — ты знаешь «что», но не понимаешь контекст.

□ Могу назвать 3 минуса или ограничения

Если нет — ты слышал только рекламу, а не разбирался глубоко.

□ Могу применить на практике (не по туториалу, а решить свою задачу)

Если нет — у тебя теоретическое, а не практическое знание.

□ Могу предсказать, что произойдёт в конкретном сценарии

Если нет — ты не понимаешь системных связей.

□ Могу объяснить альтернативы и когда что выбирать

Если нет — ты не понимаешь контекст применения.

□ Могу объяснить, как это работает под капотом (хотя бы на верхнем уровне)

Если нет — ты знаешь, как пользоваться абстракцией, но не понимаешь, что внутри.

Оценка по результатам:

7 из 7 галочек: Ты действительно понимаешь. Глубокое знание. Можешь принимать решения и учить других.

4-6 галочек: Хорошее рабочее понимание. Можешь применять, но есть пробелы. Продолжай практиковать.

2-3 галочки: Поверхностное знание. Знаешь термины и общие концепции, но практика покажет пробелы. Не принимай важных решений на этом уровне.

0-1 галочка: Иллюзия понимания. Ты знаешь, что концепция существует и как называется. Это нормально. Просто не притворяйся, что понимаешь глубоко.

Главный вывод: незнание честнее иллюзии знания

Сократ говорил: «Я знаю, что ничего не знаю».

Это не про пессимизм. Это про честность.

Чем больше ты понимаешь тему, тем яснее видишь, как много ещё не знаешь.

Поверхностное знание создаёт иллюзию понимания.

Глубокое знание показывает глубину своего незнания.

Парадокс: человек, который говорит «я не уверен, что полностью понимаю», часто понимает больше, чем тот, кто уверенно заявляет «я знаю».

Потому что первый осознаёт сложность.

Второй недооценивает её.

Последнее слово: учись медленно, понимай глубоко

Мы живём в эпоху информационного изобилия.

Кажется, что можно быстро «прокачаться» по любой теме. Прочитать статьи. Пройти курс. Посмотреть видео.

И технически это возможно — получить поверхностное знание.

Но это опасная ловушка.

Поверхностное знание создаёт иллюзию компетентности.

Ты думаешь, что готов применять. А на практике — проваливаешься.

Настоящее понимание требует времени.

Не дней. Недель. Месяцев.

Не статей. Практики. Ошибок. Размышлений.

Это медленно. Это неудобно. Но это единственный путь.

Манифест глубокого понимания:

Я признаю:

- выучить термин — не значит понять концепцию;

- прочитать статью — не значит освоить навык;

- пройти курс — не значит стать экспертом;

- знать о существовании — не значит уметь применять.

Я обязуюсь:

- честно оценивать уровень своего понимания;

- не притворяться, что знаю, когда не знаю;

- применять на практике, а не только читать теорию;

- задавать вопрос «почему?» и докапываться до первых принципов;

- объяснять другим, чтобы проверить своё понимание;

- признавать минусы и ограничения, а не только плюсы;

- учиться медленно, но глубоко.

Я понимаю:

- незнание — не стыдно, стыдна иллюзия знания;

- «я не знаю, но разберусь» — профессиональный ответ;

- глубокое понимание приходит через практику и ошибки;

- ярлыки полезны для коммуникации, но они — не понимание;

- чем больше я узнаю, тем яснее вижу, как много ещё не знаю.

Финальная мысль: сила честности

Самый ценный навык в обучении — честность с самим собой.

Честно ответить: «Я не понимаю это глубоко».

Честно признать: «Я только слышал термин».

Честно сказать: «Мне нужно больше практики».

Это не слабость. Это сила.

Потому что только из точки честного незнания можно двигаться к настоящему пониманию.

Иллюзия знания парализует. «Я уже знаю» → нет мотивации углубляться.

Признание незнания освобождает. «Я не знаю» → точка роста, любопытство, обучение.

Итак:

В следующий раз, когда услышишь модный термин на конференции или в статье.

Когда почувствуешь желание сказать «я знаю, что это такое».

Остановись.

Задай себе вопрос:

«Я действительно понимаю? Или я просто выучил ярлык?»

И если ответ честный — «только ярлык» — это нормально.

Это не провал. Это начальная точка.

Отсюда можно начать настоящее обучение.

Медленное. Глубокое. Через практику и ошибки.

К настоящему пониманию.

Которое не рассыпается при первом вопросе «а почему?».

Которое позволяет применять, адаптировать, объяснять.

Которое делает тебя настоящим профессионалом.

А не коллекционером терминов.

P.S. Если после прочтения этого поста тебе захотелось пересмотреть список своих «знаний» и честно оценить, что ты реально понимаешь — это работает.

Не для того, чтобы расстроиться («оказывается, я почти ничего не знаю»).

А для того, чтобы увидеть точки роста.

«Я не понимаю это глубоко» = «вот что я могу изучить по-настоящему».

Не поверхностно пробежаться по очередной статье.

А углубиться. Применить. Понять.

И превратить ярлык в настоящее знание.

P.P.S. Практическое задание (если хочешь проверить себя прямо сейчас)

Выбери одну технологию/концепцию, которую «знаешь».

Открой текстовый редактор.

Напиши объяснение для новичка. Без жаргона. Простыми словами.

Застрял? Поздравляю — ты только что нашёл дыру в своём понимании.

Теперь можешь её заполнить.

Не застрял? Отлично — покажи текст другу (без технического бэкграунда).

Если он понял — у тебя реальное понимание.

Если не понял — значит, ты всё же использовал скрытый жаргон или объяснял слишком абстрактно.

Это честная проверка.

Попробуй. Сейчас.

Не «потом». Не «когда-нибудь».

Открой блокнот. Выбери тему. Начни писать.

И увидишь своё реальное понимание.

Без иллюзий.

Без самообмана.

Честно.

Конец.

Теперь действительно конец. Закрывай. Иди практиковать понимание, а не читать «ещё про что-нибудь». Применяй. Ошибайся. Учись.

И помни: «я не знаю» — это не поражение. Это начало настоящего пути к знанию.