Смерть продвижения

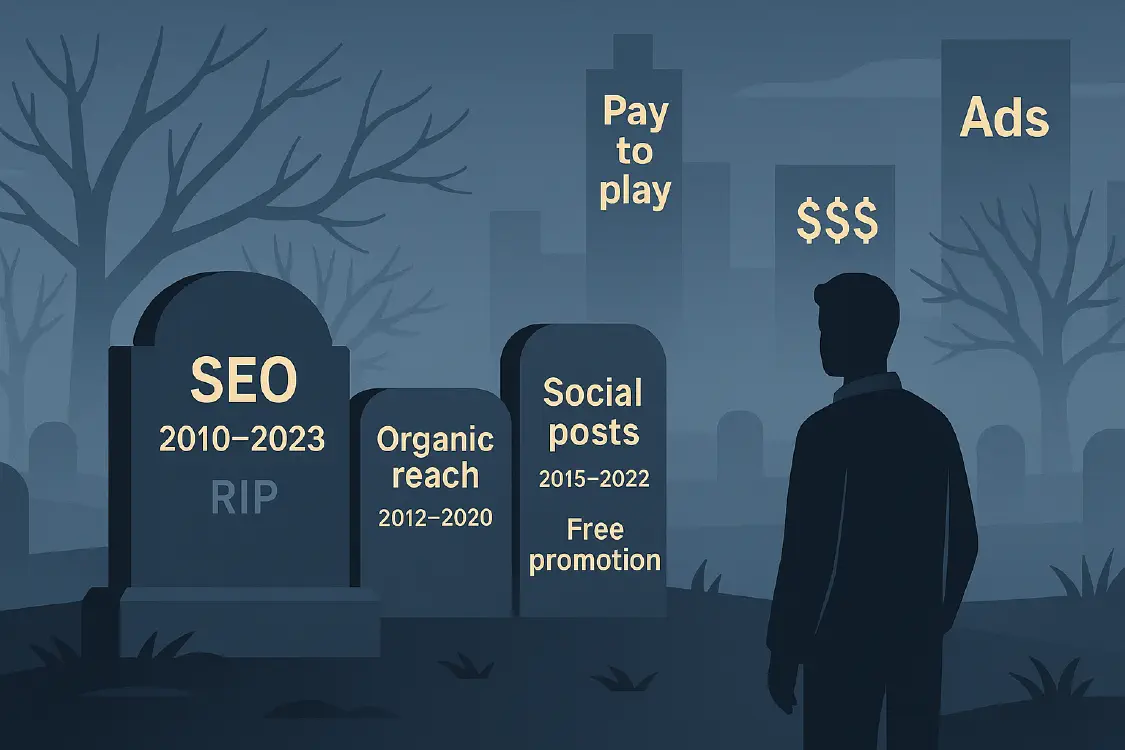

Помните те времена, когда достаточно было напичкать сайт ключевыми словами, купить ссылок на биржах и — вуаля — ваш ресурс красовался в топе Google? Или когда пост в Facebook набирал органический охват в десятки тысяч просмотров просто потому, что был хорошим? Или когда канал на YouTube рос сам собой, если контент цеплял?

Забудьте. Всё это умерло. Или умирает прямо сейчас, на наших глазах.

Мы живём в эпоху атрофии методов продвижения. То, что работало вчера, сегодня даёт пшик. То, что работает сегодня, завтра превратится в дорогую бессмыслицу. И темп этой деградации только ускоряется.

Давайте разберёмся, что происходит и почему создатели контента, маркетологи и владельцы бизнесов всё чаще чувствуют себя как хомяки в колесе, которое крутится всё быстрее, но никуда не едет.

SEO: от золотой жилы до заплёванной канавы

Начнём с поисковой оптимизации — SEO. Ещё лет 7–10 назад (примерно 2014–2017 годы) это была религия. Агентства выстраивались в очередь, обещая вывести ваш сайт в топ по нужным запросам. Целые конференции посвящались обсуждению новых алгоритмов Google. SEO-специалисты зарабатывали приличные деньги, потому что это работало.

Вложился в SEO — получил трафик. Трафик конвертировался в продажи. Всё логично, всё прозрачно.

А теперь? SEO превратилось в жалкую тень самого себя.

Что пошло не так

Во-первых, оптимизаторы научились играть в игру.

Поисковики создали алгоритмы, которые должны были выдавать лучший контент наверх. Оптимизаторы изучили эти алгоритмы и начали подгонять сайты под них. Не улучшать контент, а именно подгонять. Ключевые слова в заголовках, подзаголовках, мета-тегах. Определённая плотность вхождений. Внутренние и внешние ссылки. Скорость загрузки. Адаптивность под мобильные.

Всё это можно имитировать. Создать сайт, который выглядит идеальным для алгоритма, но при этом его контент — пустышка. Рерайты рерайтов, тексты «ни о чём», написанные исключительно для того, чтобы впихнуть туда ключевые слова.

Результат: топ выдачи забит сайтами, которые технически «хороши», но реально бесполезны. Открываешь страницу — а там вода, вода, вода. Ответ на вопрос спрятан где-то в конце, если вообще есть.

Во-вторых, поисковики не справляются.

Google и компания, конечно, пытаются бороться. Обновления алгоритмов: Panda, Penguin, Core Updates. Каждый год что-то новое. Но это гонка вооружений, в которой поисковик проигрывает. Потому что оптимизаторов — миллионы, они адаптируются быстрее, чем алгоритмы успевают их ловить.

А может, поисковикам и не особо нужно бороться? Ведь теперь они сами зарабатывают на рекламе в выдаче. Первые три-четыре позиции — это ads. Потом блок «Люди также спрашивают». Потом блок «Похожие запросы». А органическая выдача? Она где-то там, внизу.

И даже если ты пробился в топ органики — поздравляю, ты на пятом месте страницы. Половина пользователей до тебя не доскроллит.

В-третьих, люди перестали пользоваться поисковиками.

Это, пожалуй, самое интересное. Поколение Z и младше всё чаще не гуглит. Они спрашивают у ChatGPT, Claude, Gemini. Или делают запросы прямо внутри платформ:

- нужно видео — ищут на YouTube;

- нужен рецепт — спрашивают в TikTok;

- нужна рекомендация — ищут в Instagram или ВКонтакте;

- нужен ответ на вопрос — задают вопрос ИИ-ассистенту.

И да, поиск на этих платформах часто работает безобразно. YouTube находит что угодно, только не то, что ты искал. TikTok выдаёт результаты по загадочной логике. ВКонтакте… ну, кто вообще пользуется поиском ВК?

Но люди продолжают искать там. Почему? Потому что привычка. Потому что уже находятся в приложении. Потому что ИИ даёт мгновенный ответ без необходимости открывать десяток сайтов.

Поисковики становятся нишевым инструментом. Для «серьёзных» запросов, для работы. Но не для повседневного потребления информации.

Вывод: SEO не умерло окончательно, но его эффективность рухнула. Вкладывать в SEO сейчас — это как инвестировать в газеты в эпоху интернета. Какое-то время ещё поработает, но тренд ясен.

Социальные сети: от органики к платной помойке

Давайте о соцсетях. О том, как они из площадок для общения и распространения контента превратились в торговые автоматы, где за каждый показ нужно платить.

Как это было

2010–2015 годы — золотая эра соцсетей. Facebook, ВКонтакте, Instagram (до того, как его купил Facebook и превратил в торговую площадку). Ты создаёшь страницу, публикуешь контент — и он показывается твоим подписчикам. Магии никакой, просто хронологическая лента.

Для тех, кто забыл, напоминаю: Facebook и Instagram принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.

Если контент хороший — люди лайкают, делятся. Алгоритм видит вовлечённость и показывает пост ещё шире, не только подписчикам. Органический охват мог достигать десятков тысяч. С нуля. Бесплатно.

Блогеры росли. Бренды строили комьюнити. Малый бизнес продавал через соцсети без рекламных бюджетов.

Как стало

А потом платформы поняли: «Стоп. Мы же можем на этом зарабатывать!»

Алгоритмы изменились. Органический охват начал падать. Сначала незаметно: вместо 20% подписчиков твой пост видело 15%. Потом 10%. Потом 5%. Сейчас, в 2024-м, если у тебя 10 тысяч подписчиков, пост увидят от силы 200–300 человек. И это в лучшем случае.

Платформы объясняют: «Мы показываем пользователям то, что им интересно». Переводя на человеческий: «Мы показываем то, за что заплатили».

Хочешь, чтобы твой пост увидели? Плати за продвижение. Хочешь, чтобы увидели много? Плати много.

И самое обидное: даже если платишь, эффективность падает. Потому что пользователи научились игнорировать рекламу. Баннерная слепота распространилась на весь контент. Люди пролистывают ленту на автопилоте, не останавливаясь ни на чём.

Цензура и эпидемия банов

Но это ещё не всё. К падению органического охвата добавилась тотальная цензура и непредсказуемые баны.

Платформы ввели жёсткие правила модерации, которые часто работают абсурдно:

- нельзя показывать женские соски (но мужские можно);

- нельзя писать определённые слова про определённые группы людей (алгоритм банит даже если контекст нейтральный);

- нельзя критиковать платформу или её владельцев (а то вдруг вирусно разойдётся);

- нельзя публиковать контент, который «может кого-то оскорбить» (критерии размыты настолько, что под это подпадает почти всё).

Модерация автоматическая. Алгоритмы ищут триггерные слова, анализируют изображения, проверяют жалобы. И сначала банят, а потом разбираются. Если вообще разбираются.

Результат — эпидемия банов. Аккаунты блокируются массово. Иногда обоснованно (спам, откровенные нарушения), но чаще — по ошибке или из-за перестраховки алгоритмов.

И тут появляется новый способ конкурентной борьбы: массовые жалобы.

Хотите убрать конкурента? Организуйте волну жалоб на его аккаунт или контент. Неважно, обоснованные они или нет. Алгоритм видит количество — и банит автоматически. Никто не проверяет, справедливо ли. Никто не вникает в суть. Просто блокировка.

Обжаловать? Удачи.

В большинстве платформ процесс обжалования — это:

- заполнить форму (если найдёшь);

- ждать недели (а то и месяцы);

- получить автоматический отказ с формулировкой «нарушение правил сообщества»;

- снова обжаловать;

- снова ждать;

- в итоге либо смириться, либо создавать новый аккаунт.

Даже если ты ни в чём не виноват, доказать это почти невозможно. Потому что на той стороне нет живого человека, который разберётся. Есть алгоритм и саппорт, работающий по скриптам.

А если аккаунт был монетизирован (реклама, партнёрки, продажи)? Бан означает потерю дохода. Мгновенно. Без компенсаций.

Это создаёт атмосферу постоянного страха:

- боишься писать на острые темы (вдруг забанят);

- боишься показывать определённый контент (вдруг алгоритм неправильно распознает);

- боишься конфликтовать с кем-то публично (вдруг организуют набег жалоб).

Самоцензура становится нормой. Контент становится более пресным, осторожным, выхолощенным. Потому что риск бана — слишком высок.

Вывод: Соцсети и платформы для контента перестали быть инструментами распространения. Они стали инструментами монетизации аудитории, которую ты должен привести сам или купить за деньги. И при этом ещё и минным полем, где один неверный шаг — и твой аккаунт летит в бан без права на апелляцию.

Дзен: личный опыт разочарования

Отдельная песня — Дзен. Платформа, которая позиционировалась как место для качественного контента. «Пишите хорошо — мы будем продвигать».

Да, конечно.

Личный опыт: публикуешь статью. Уникальную. Полезную. С иллюстрациями, структурой, без воды. Результат? Ноль показов. Не два, не пять. Ноль. Несколько дней подряд.

Потом вдруг 3 показа. На следующий день — 4. Ещё через день — опять ноль.

Это не флуктуация. Это сигнал: «Нам не интересно продвигать твой контент, если ты не платишь».

И платформа полна рекламы якобы «экспертных курсов» по тому, как «раскрутиться в Дзене». Угадайте, что они предлагают? Правильно, платное продвижение. Круг замкнулся.

Дзен превратился в унылое убожище, где:

- продвигается только платный контент;

- в рекомендациях сплошной кликбейт («Вы не поверите, что сказал депутат!»);

- качественные авторы уходят, потому что их никто не видит;

- остаются только те, кто платит или штампует мусор ради алгоритмов.

Вывод: Соцсети и платформы для контента перестали быть инструментами распространения. Они стали инструментами монетизации аудитории, которую ты должен привести сам или купить за деньги.

Telegram: мутная водичка каналов и ботов

Про Telegram даже говорить сложно, потому что там всё настолько странно, что логику не уловить.

С одной стороны, каналы вроде бы работают: запостил — подписчики увидели. Без алгоритмов, без фильтров. Хронология, как в старые добрые времена.

С другой стороны, как привлечь подписчиков?

Органический рост? Забудьте. Если у вас нет внешнего источника трафика (соцсети, блог, реклама), канал не растёт. Telegram не показывает ваш канал никому, кроме тех, кто уже подписан. Нет рекомендаций, нет «похожих каналов», нет ничего.

Реклама в других каналах? Есть. Работает? По-разному. Стоит дорого, эффективность непредсказуема. Один канал даёт 100 подписчиков за пост, другой — 5. При этом оба берут одинаковую цену.

Биржи рекламы (Telega.in и другие)? Половина каналов — накрутка. Боты, мёртвые души. Покупаешь 1000 просмотров — приходит 10 живых человек.

Взаимопиар (SFS)? Работает, но только если каналы по тематике и аудитория активная. Найти таких — задача.

Реклама через Telegram Ads (официальная)? Вроде запустили, но дорого и непонятно, насколько эффективно.

Вывод: Telegram хорош для удержания аудитории, но не для её привлечения. Если у вас уже есть подписчики — отлично, вы с ними общаетесь напрямую. Если нет — добро пожаловать в ад маркетинга методом тыка.

Что вообще работает? Спойлер: почти ничего

Окей, всё плохо. А что хорошо? Какие методы продвижения ещё работают?

Попробуем составить список:

Сарафанное радио

Когда довольные клиенты или читатели сами рассказывают о вас друзьям. Работает? Да. Масштабируется? Нет. Можете вы на это повлиять? Только косвенно — делая продукт или контент настолько хорошим, что о нём хочется рассказать.

Проблема: медленно. И зависит от удачи.

Личный бренд

Когда вы сами — медиа. Люди подписываются на вас, читают всё, что вы пишете, покупают то, что советуете.

Работает? Да, и очень мощно. Но требует огромных вложений времени, энергии, харизмы. Не каждый может или хочет быть публичной персоной.

И даже личный бренд не гарантирует распространения контента, если платформы душат органический охват.

Email-рассылки

Старый добрый email. Ты собираешь базу подписчиков, отправляешь письма — и они их получают. Без алгоритмов, без цензуры платформ.

Работает? Да. Но:

- собрать базу сложно (нужно давать что-то ценное взамен);

- доставляемость падает (спам-фильтры, промо-вкладки Gmail);

- открываемость писем снижается (люди завалены рассылками).

Но это один из немногих каналов, который ещё относительно работает. Пока есть люди, которые всё ещё читают электронную почту.

Платная реклама

Контекстная реклама (Google Ads, Яндекс.Директ), таргет в соцсетях. Работает? Формально да. Платишь — получаешь показы, клики.

Но:

- стоимость клика растёт каждый год;

- конкуренция огромная;

- эффективность падает (баннерная слепота, блокировщики рекламы);

- окупаемость становится всё более призрачной.

Если у вас нишевый продукт с высокой маржой — ещё можно. Если средний чек небольшой — реклама съест всю прибыль.

Контент-маркетинг (но с нюансами)

Создание действительно полезного контента, который решает проблемы аудитории. YouTube-каналы с обучающими роликами, подробные статьи-гайды, подкасты.

Работает? Да, но медленно и при условии, что:

- контент действительно качественный (не «ещё один пост про 10 способов повысить продуктивность»);

- вы используете платформу, где ещё есть органический охват (YouTube в этом плане держится лучше других);

- вы готовы вкладываться месяцами без видимого результата.

Проблема: на создание хорошего контента нужно время. А время — это деньги. И если несколько месяцев вы пашете в ноль, не каждый бизнес это выдержит.

Коллаборации и партнёрства

Объединение с другими авторами, брендами, блогерами. Взаимное упоминание, совместные проекты, гостевые посты.

Работает? Да, если партнёр — не конкурент и ваши аудитории пересекаются по интересам.

Но это требует нетворкинга, умения договариваться, взаимной выгоды. Не всегда легко найти подходящего партнёра.

Нишевые сообщества

Вместо того чтобы пытаться достучаться до миллионов, найдите свою тысячу — людей, которым реально нужно то, что вы делаете.

Специализированные форумы, закрытые клубы, профильные чаты в Telegram. Места, где люди ещё общаются по-человечески, а не скроллят бесконечную ленту.

Яркий пример — vas3k.club, закрытое платное сообщество Василия Зубарева. Чтобы попасть туда, нужно заплатить за членство и пройти модерацию. Казалось бы, барьер. Но именно этот барьер создаёт качество: внутри остаются только те, кому это действительно интересно и кто готов вкладываться в сообщество.

Результат — живые обсуждения, взаимопомощь, нетворкинг. Люди делятся опытом, находят партнёров, клиентов, друзей. Не потому что алгоритм что-то им показал, а потому что сами захотели.

Это работает? Да, если вы настоящий участник сообщества, а не спамер, который пришёл кинуть ссылку и свалить.

Но это долгая игра. Нужно заслужить доверие, стать своим, давать ценность. Только потом можно что-то продвигать.

Аналогично работают профильные Telegram-чаты — по маркетингу, дизайну, разработке, любой нише. Если вы там регулярно помогаете людям советами, отвечаете на вопросы, делитесь опытом — вас начинают воспринимать как эксперта. И когда у кого-то возникает потребность в ваших услугах или продукте, они вспоминают о вас первыми.

Итого: Работает то, что требует личных усилий, времени и таланта. Быстрых и масштабируемых решений, которые были раньше, больше нет.

Почему это происходит? Три фактора атрофии

Давайте разберёмся, почему методы продвижения атрофируются так быстро.

1. Платформы превратились в закрытые экосистемы

Раньше интернет был открытым. Сайты ссылались друг на друга. Поисковики индексировали всё. Пользователи гуляли между ресурсами.

Сейчас интернет — это несколько гигантских платформ, которые держат пользователей внутри себя:

- Google хочет, чтобы вы искали, читали ответы (через featured snippets) и видели рекламу, не уходя с поисковой страницы;

- Facebook хочет, чтобы вы потребляли контент в ленте, не переходя на внешние сайты;

- YouTube хочет, чтобы вы смотрели видео одно за другим, не уходя в другие приложения;

- TikTok вообще построен на идее бесконечной ленты, из которой не хочется выходить.

Платформы борются за внимание. И они не заинтересованы в том, чтобы вы уходили от них на чей-то сайт. Поэтому алгоритмы душат внешние ссылки. Пост со ссылкой на сайт получает меньше показов, чем пост без ссылки. Это факт.

2. Алгоритмы заточены под монетизацию

Платформы — это бизнес. Их цель — деньги. И самый простой способ зарабатывать — продавать показы.

Раньше показы были бесплатными. Платформа росла, нужно было привлекать создателей контента. Их завлекали: «Публикуйте у нас, мы вас продвинем!»

Когда платформа выросла и стала монополией, правила изменились: «Хотите продвижения? Платите».

Органический охват режется намеренно. Не потому что «контента слишком много» (хотя это тоже правда), а потому что это стимулирует платить за рекламу.

3. Информационная перегрузка и выгорание аудитории

Людей заваливает контентом. Каждую секунду публикуются тысячи постов, видео, статей. Внимание — дефицитный ресурс.

Результат:

- люди стали избирательнее — пролистывают большую часть контента, останавливаясь только на том, что цепляет мгновенно;

- алгоритмы пытаются угадать, что понравится, и часто ошибаются;

- создатели контента скатываются в кликбейт, потому что только он пробивается через шум.

Но кликбейт насыщает быстро. Пользователи устают. Доверие к контенту падает. Люди отписываются, отключают уведомления, удаляют приложения.

Это выгорание аудитории. И методы продвижения, которые работали на свежую, заинтересованную аудиторию, перестают работать на уставшую и циничную.

Что дальше? Мрачные прогнозы и слабые надежды

Итак, мы в ситуации, где:

- SEO превратилось в дорогую лотерею с туманными шансами;

- соцсети стали платными витринами, где органический охват стремится к нулю;

- платформы для контента (Дзен и подобные) работают только если платишь или штампуешь мусор;

- Telegram хорош для удержания, но не для привлечения;

- платная реклама дорожает и теряет эффективность;

- аудитория устала и почти не реагирует на стандартные приёмы.

Что дальше?

Пессимистичный сценарий

Методы продвижения будут атрофироваться дальше. Платформы будут всё сильнее закручивать гайки, заставляя платить за каждый чих. Мелкие создатели контента и бизнесы будут вытесняться теми, у кого большие рекламные бюджеты.

Интернет превратится в несколько гигантских торговых центров, где показы покупаются на аукционах. Если у вас нет денег на ставку — вас просто не существует.

Контент станет ещё более шаблонным и кликбейтным, потому что только это пробивается через алгоритмы. Качество упадёт ещё ниже.

Пользователи окончательно выгорят и начнут массово уходить в «тихие» места — закрытые сообщества, личные чаты, подписки. Публичный контент превратится в рекламную помойку, которую никто всерьёз не воспринимает.

Оптимистичный сценарий

Появятся новые платформы, которые не будут повторять ошибок старых. Децентрализованные соцсети (на блокчейне или федеративных протоколах), где алгоритмами управляют пользователи, а не корпорации.

Люди устанут от шума и вернутся к качеству вместо количества. Платные подписки на контент (Patreon, Boosty, подписки в Telegram) станут основным способом монетизации для создателей. Аудитория будет небольшая, но лояльная и платёжеспособная.

Email-рассылки и личные сообщества (Discord, закрытые чаты) станут новыми точками контакта с аудиторией. Прямая связь без посредников-платформ.

SEO умрёт окончательно, но на смену придёт AIO (AI Optimization) — оптимизация контента под ИИ-ассистентов. Если ChatGPT и аналоги станут основным способом поиска информации, создателям придётся учиться попадать в их ответы.

Реалистичный сценарий

Как обычно, правда где-то посередине.

Большие платформы останутся, но будут всё более платными и закрытыми. Работать с ними смогут только те, у кого есть бюджеты или уникальная ценность (настолько крутой контент, что платформа сама заинтересована в его продвижении).

Мелкие игроки уйдут в нишевые платформы и сообщества. Будет фрагментация аудитории: вместо одной большой площади (Facebook, Instagram) — сотни маленьких островков, где свои правила и своя публика.

Методы продвижения станут дороже и сложнее. Не будет универсальных рецептов. Придётся экспериментировать, комбинировать, постоянно адаптироваться.

И главное: личное победит массовое. Люди будут доверять не брендам, а конкретным людям. Личный бренд, экспертность, харизма станут главными активами.

Что делать? Практические выводы

Окей, всё сложно и грустно. Но нытьём делу не поможешь. Что конкретно можно сделать, если вы создатель контента, маркетолог или владелец бизнеса?

1. Не полагайтесь на один канал

Самая большая ошибка — зависимость от одной платформы. Весь трафик идёт из Google? Алгоритм изменился — и вы в пролёте. Вся аудитория в Instagram? Instagram заблокирован или изменил алгоритм — пиши пропало.

Диверсификация. Разные каналы, разные платформы. Email-рассылка, Telegram-канал, YouTube, свой сайт. Если один канал накрылся — остальные подстрахуют.

Да, это больше работы. Но это страховка от атрофии какого-то одного метода.

2. Стройте собственную платформу

Свой сайт, свой email-список, своя CRM. То, что принадлежит вам, а не Марку Цукербергу или Павлу Дурову.

Платформы могут менять правила, блокировать, банить. Ваш список email-адресов — ваш. Пока есть почтовые серверы, вы можете общаться с аудиторией напрямую.

Да, собирать базу сложно. Но это актив, который не отнимут.

3. Делайте контент, который нельзя игнорировать

Единственный способ пробиться через шум — быть настолько хорошим, что тебя невозможно не заметить.

Не «ещё одна статья про продуктивность». А статья, которая переворачивает взгляд на тему. Не «ещё один обзор товара». А обзор настолько детальный и честный, что люди цитируют его годами.

Качество против количества. Один мощный материал в месяц лучше, чем 30 посредственных постов.

4. Вкладывайтесь в личный бренд

Если вы — продукт, вас нельзя скопировать. Ваша экспертиза, ваш опыт, ваш взгляд на вещи.

Это работает не только для инфобизнесменов. Это работает для дизайнеров, разработчиков, копирайтеров, консультантов. Люди покупают у людей, которым доверяют.

5. Работайте с нишевыми сообществами

Вместо того чтобы пытаться достучаться до миллионов, найдите свою тысячу — людей, которым реально нужно то, что вы делаете.

Специализированные форумы, сообщества, профильные чаты в Telegram. Участвуйте, помогайте, давайте ценность. Станьте своим.

Это медленно. Но это работает, потому что основано на доверии, а не на алгоритмах.

6. Готовьтесь к переменам

То, что работает сегодня, может не работать завтра. Будьте гибкими. Следите за трендами. Экспериментируйте.

Может, через год основным каналом станет что-то, о чём мы сейчас даже не слышали. Будьте готовы туда прыгнуть, пока там ещё не тесно.

7. Примите, что продвижение стало дороже

Времена бесплатного органического охвата закончились. Придётся либо платить деньгами (реклама), либо платить временем (создание качественного контента, работа с сообществами, личный бренд).

Или тем и другим.

Бюджет на маркетинг — это не роскошь, а необходимость. Если его нет — значит, основная «валюта» — ваше время и усилия.

Эпилог: мир изменился, и это нормально

Можно сколько угодно ностальгировать по временам, когда «всё было проще». Когда можно было накидать ключевиков на сайт и оказаться в топе. Когда пост в Facebook собирал тысячи просмотров без вложений. Когда блог на бесплатной платформе мог выстрелить и стать популярным за пару месяцев.

Но те времена не вернутся. Никогда.

Потому что интернет повзрослел. Он перестал быть диким западом, где каждый мог занять свой кусок территории. Теперь это мегаполис с небоскрёбами, где все хорошие места уже заняты корпорациями. И чтобы быть заметным, нужно либо построить свой небоскрёб (дорого), либо придумать что-то настолько оригинальное, что люди сами прибегут посмотреть.

Атрофия — это естественный процесс

Любой метод, который начинает массово работать, со временем атрофируется. Это закон природы маркетинга.

Почему?

Потому что когда метод работает, все начинают его использовать. Рынок насыщается. Конкуренция растёт. Эффективность падает. Платформы видят возможность монетизации и начинают брать деньги за то, что раньше было бесплатным.

Это произошло с:

- баннерной рекламой (в 90-е работала отлично, потом все её заблокировали);

- email-маркетингом (в нулевые открываемость была 40-50%, сейчас 15-20% — хорошо);

- SEO (расцвет в 2000-х, агония в 2020-х);

- органическим охватом в соцсетях (золотые 2010-е, сейчас почти ноль).

Что будет следующим?

Возможно, платная реклама в соцсетях — когда стоимость клика вырастет настолько, что станет нерентабельной для большинства бизнесов.

Возможно, YouTube — когда алгоритм окончательно заточат под рекламодателей, а не создателей.

Возможно, подкасты — когда их станет так много, что пробиться будет невозможно без огромных бюджетов.

Это нормально. Это эволюция. Методы рождаются, расцветают, умирают. Появляются новые. Цикл повторяется.

Вопрос не «что делать», а «как думать»

Главная проблема не в том, что старые методы перестали работать. Главная проблема — в мышлении, которое полагается на «проверенные рецепты».

«Сделай вот так — и будет результат» работало в стабильной среде. Но среда больше не стабильна. Она меняется каждый месяц.

Поэтому нужно думать не «какой метод использовать», а:

- Где моя аудитория? Не «где все сейчас продвигаются», а где реально находятся люди, которым нужно то, что я предлагаю.

- Что им ценно? Не «какой контент сейчас в тренде», а что реально решает их проблемы.

- Как я могу дать это лучше других? Не «как мне попасть в топ», а как создать что-то настолько хорошее, что люди сами захотят об этом рассказать.

Это сложнее, чем следовать чек-листу «10 шагов к успеху в SEO». Но это единственное, что работает в долгосрочной перспективе.

Парадокс: чем больше автоматизации, тем важнее человечность

Мы живём в эпоху алгоритмов. ИИ пишет тексты, генерирует изображения, оптимизирует рекламу. Скоро ИИ будет делать видео, вести подкасты, может быть, даже управлять целыми маркетинговыми стратегиями.

Но чем больше автоматизации, тем ценнее становится человечность.

Когда весь интернет завален контентом, созданным по шаблонам или ИИ, люди начинают искать настоящее. Голос, который не похож на другие. Опыт, которым не поделится бот. Ошибки и несовершенства, которые делают автора живым.

Личные истории. Необычные взгляды. Честность. Уязвимость. То, что невозможно сгенерировать алгоритмом.

Это не значит, что нужно отказываться от инструментов. Используйте ИИ, автоматизацию, аналитику. Но не теряйте человеческое в погоне за эффективностью.

Потому что в конце концов люди покупают, подписываются и доверяют не брендам, не алгоритмам, а другим людям.

Возможно, это к лучшему

Знаете, что самое интересное? Возможно, атрофия старых методов продвижения — это хорошо.

Потому что они поощряли:

- количество вместо качества (штампуй контент — авось что-то выстрелит);

- манипуляции вместо честности (подгони под алгоритм, не важно, полезно ли это людям);

- краткосрочное мышление вместо долгосрочного (быстро заработать и свалить).

Теперь, когда эти методы не работают, остаются только те, кто реально создаёт ценность.

Кто делает контент, который людям нужен. Кто решает проблемы, а не просто генерирует трафик. Кто строит отношения с аудиторией, а не накручивает цифры в метриках.

Это сложнее. Это дольше. Но это честнее.

И, возможно, интернет от этого станет чуть менее замусоренным. Чуть более человечным.

Хотя, конечно, это наивный оптимизм. Скорее всего, просто появятся новые способы манипулировать, и цикл повторится. Но хочется верить в лучшее.

Итоговые мысли: выживут не сильнейшие, а самые адаптивные

Чарльз Дарвин не говорил «выживает сильнейший». Он говорил: выживает тот, кто лучше всего приспосабливается к изменениям.

Это верно и для маркетинга, и для продвижения, и для создания контента.

Не выживут те, кто сильнее (больше бюджет, больше команда). Не выживут те, кто умнее (знают все тренды, изучили все курсы).

Выживут самые гибкие. Те, кто умеет быстро перестраиваться. Кто не цепляется за «проверенные методы», а экспериментирует. Кто не боится пробовать новое и отказываться от старого, даже если оно когда-то работало.

Принципы выживания в эпоху атрофии методов

Вот несколько принципов, которые, вероятно, останутся актуальными, несмотря на все изменения:

1. Ценность превыше всего

Если то, что вы делаете, реально помогает людям — они найдут способ об этом узнать. Сарафанное радио, рекомендации, личные сообщения. Ценность пробьётся, даже если алгоритмы против вас.

2. Прямая связь с аудиторией

Чем меньше посредников между вами и вашей аудиторией — тем лучше. Email, личные чаты, закрытые сообщества. Владейте каналом коммуникации, не отдавайте его платформам.

3. Долгосрочное мышление

Быстрые методы умирают быстро. Долгосрочные стратегии (личный бренд, качественный контент, репутация) работают годами. Инвестируйте в то, что будет приносить плоды через 3-5 лет, а не через 3 недели.

4. Эксперименты без привязки к результату

Пробуйте новое. Не каждая платформа выстрелит. Не каждый формат сработает. Но если не пробовать — точно ничего не выстрелит. Относитесь к экспериментам как к обучению, а не как к обязательному успеху.

5. Будьте интересными, а не просто полезными

Полезный контент легко скопировать. Интересный — нет. Ваш взгляд, ваш стиль, ваша личность. Это невоспроизводимо. Это и есть конкурентное преимущество.

6. Не гонитесь за массовостью

1000 лояльных подписчиков, которые читают каждый ваш пост и готовы покупать, лучше, чем 100 000 случайных, которые даже не помнят, на что подписались.

Глубина отношений важнее ширины охвата.

7. Адаптируйтесь, но не теряйте себя

Да, нужно меняться вместе с рынком. Но если вы начнёте подстраиваться под каждый тренд, потеряете идентичность. Баланс: будьте гибкими в методах, но твёрдыми в ценностях.

Финальная нота: смерть продвижения — это не конец, а новое начало

Да, старые методы умирают. Да, стало сложнее. Да, нужно больше усилий, чтобы быть заметным.

Но это не трагедия. Это очищение.

Уходят те, кто делал ставку на хаки, лайфхаки, быстрые схемы. Остаются те, кто создаёт реальную ценность.

Интернет становится честнее. Может быть, более жестоким. Но и более честным.

И если вы действительно делаете что-то стоящее — вы найдёте свою аудиторию. Не миллионы подписчиков, может быть. Но своих людей, которым важно то, что вы делаете.

А это, в конце концов, единственное, что имеет значение.

Послесловие для тех, кто дочитал

Если вы дошли до этих строк — спасибо. Это был длинный текст, и вы потратили время, чтобы его прочитать. Это само по себе показатель: вы из тех, кто вдумчиво читает, а не просто скроллит ленту.

Таких людей становится меньше. Но они ценнее.

Напишите в комментариях (или где там вы это читаете): какие методы продвижения работали у вас раньше и перестали? С какими проблемами сталкиваетесь сейчас? Что пробуете?

Потому что, возможно, именно в обсуждениях и обмене опытом мы найдём те самые новые методы, которые ещё не атрофировались.

А пока — держитесь. Мир меняется. Но это не значит, что в нём нет места для вас.

P.S. Если этот текст был полезен — поделитесь им. Не ради алгоритмов (они всё равно его не покажут), а ради людей, которым это может помочь.

Потому что сарафанное радио — единственный метод продвижения, который точно ещё работает.